Протест епископа Варнавы  Варнава (Беляев), еп. «Дядя Коля» против... Записные книжки епископа Варнавы (Беляева). 1950 - 1960 / Сост., вступит. очерк, коммент. П.Г. Проценко. - Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2010 - 864 с., ил. Варнава (Беляев), еп. «Дядя Коля» против... Записные книжки епископа Варнавы (Беляева). 1950 - 1960 / Сост., вступит. очерк, коммент. П.Г. Проценко. - Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2010 - 864 с., ил.

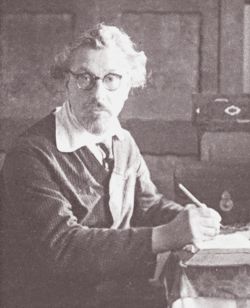

«Записные книжки», будучи личным подвигом бывшего зека, - не просто свидетельство историческое, но молитва о возвращении жизни в изуродованное сознание российского общества П. Проценко. Из предисловия к книге ««Дядя Коля» против». Епископ Варнава (в миру - Николай Беляев, 1887-1963) три года провел в советских лагерях (1933-1936), затем жил в Томске, а в 1948 году переехал в Киев, где вел тихую, внешне ничем не примечательную жизнь. Для соседей епископ был просто «дядей Колей». С октября 1950 года он начинает вести записные книжки (от более раннего времени сохранились только разрозненные заметки). Эти материалы дополняются газетными вырезками, фотографиями, рисунками. И в результате получился многостраничный репортаж из советского зазеркалья, интересный современному читателю самой возможностью погрузиться в атмосферу эпохи, в ее внутреннюю проблематику. По мнению составителя и редактора книги Павла Проценко, епископ Варнава «создал макет позднего сталинизма. Поздний сталинизм был царством декларируемого, провозглашаемого всеобщего счастья. Все настоящие люди полностью реализовывали себя в счастливом сталинском мире благодаря Вождю и единственно правильному учению. Но это счастье Варнава не принимал. Он непрерывно вел диалог с этим радужным миром и убеждался, что не может жить с такой радостью».  Епископ Васильсурский Варнава (Беляев), викарий Нижегородской епархии. 1921 г.

Многие записи автора являются драгоценным материалом для истории повседневности. Без обиняков Варнава описывает быт столицы Украины, пересказывает с комментариями всевозможные слухи, фиксирует самые разные фигуры поведения. Скажем, приводит случай, когда рабочий и солдат в трамвае жаловались друг другу на жизнь и ругали власти. И их не арестовали! А ведь случалось, и не раз, когда к похожим собеседникам подходил человек в штатском и просил пройти в милицию. Говорит Варнава и о таких вещах, как распущенность нравов в молодежных общежитиях. И вспоминает царское время - что было тогда прилично, а что нет. Эти качели, эта постоянная обращенность к дореволюционной России не имеет и намека на стилизацию. Потому что автор сам хорошо помнит, как учили, как воспитывали при царизме, и какой реальной свободой обладал человек. Например, дядя Коля замечает, что современный труженик имеет право на двухнедельный оплачиваемый отпуск. А в дореволюционной России рабочие и крестьяне отдыхали неделю на Рождество и неделю на Пасху, а также не работали и в другие двунадесятые праздники. За всеми декларативными лозунгами, замечает Павел Проценко, автор видит двойное дно и злой умысел идеологии. Поэтому всегда в своих описаниях и рассуждениях он встает на сторону «загнивающего запада». Собственно антикоммунизм Варнавы - предтеча радикальной «антисоветчины», охватившей значительные слои советской интеллигенции более позднего времени. При этом борьба с идеологией иногда идет у Варнавы в ущерб здравому смыслу. Так, он жестко критикует Московскую патриархию за ее участие в миротворческих акциях советского правительства. «Сейчас пропагандируют мир, и даже Московская патриархия ввязалась в эту компанию. Но иное есть мир Христов, а иное мир в шайке разбойников», - пишет он. Но при этом совершенно не принимает во внимание то обстоятельство, что мир, действительно, находится на грани войны, в которой погибнут и правые, и виновные. «Борьба за мир» Русской православной церкви имеет и конкретную ценность: мир, пускай искаженный, испорченный идеологией, но жизнь, реальная жизнь, в которой человек может духовно возрастать, спасаться.  Епископ Варнава. Киев. 1950 г.

Варнаву не устраивает компромиссная позиция Луки. Хотя он видит в нем масштабную личность. Страницей выше с восхищением пишет, что Лука выступал перед медицинскими работниками в рясе и «ученая публика удивлялась этому несоответствию». «Когда я был в гонениях и странствиях, перемещаясь по своей и чужой воле с Волги в Среднюю Азию, потом в Москву и оттуда в Сибирь и еще кой-куда, то случалось мне сталкиваться с его почитателями и почитательницами, - с легкой долей иронии говорит Варнава. - Они показывали его карточки - в домашнем кабинете, в архиерейском облачении». Ирония Варнавы связана с тем, что Лука «был ориентации митрополита Сергия, в последний период его правления». Варнава считал, что нельзя идти на союз с безбожниками. И уж тем более подавать им помощь в виде церковных таинств. Поэтому он с неодобрением пересказывает легенду, воспринимаемую им как реальность, что Лука по приглашению умирающего М.И. Калинина посетил его, исповедовал, соборовал и причастил. Катакомбного епископа пугала советско-церковная симфония, которая пародировала дореволюционную. Советские люди в массе своей предали Христа, демонстрируя образцы идеологической зашоренности, гордыни и черствости. Между христианским и коммунистическим мировоззрением лежит пропасть. И Церковь не может идти по одному пути со строителями коммунизма. Потому что этот путь ведет к пропасти. Епископ Варнава считал, что коммунисты стремятся любой ценой уничтожить все, что лежит в другом измерении. Он противился коммунистическому раю, в котором невозможно жить. Вся символика «Записных книжек» сводится к нескольким простым и ясным обозначениям, выражаемым, в частности, в названии «Дядя Коля против...». И сегодня, когда советские мифы вновь оживают, его протест представляется важным и значимым. В заключении невозможно не отметить филологический аппарат издания. Книга снабжена именным и тематическим указателями, подробными примечаниями и обширной вступительной статьей. Борис Колымагин КИФА №6(112) апрель 2010 года |