|

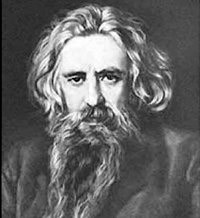

Сретенские чтения: секция миссиологии Он умер со словами: «тяжела работа Господня» Из тезисов к докладу «Миссия Владимира Соловьёва»  ...Несмотря на то, что, как и предрекал себе молодой Соловьёв, его миссия «не удалась» и большинство современников отнеслись к нему, в лучшем случае, как к экзотике, уже к концу жизни были очевидны плоды его деятельности. Для многих миссия Соловьёва стала явлением новой силы в христианстве, по-новому возвестившем о покаянии, преображении ума и сердца, о Царстве и о Кресте как пути к Воскресению. ...Несмотря на то, что, как и предрекал себе молодой Соловьёв, его миссия «не удалась» и большинство современников отнеслись к нему, в лучшем случае, как к экзотике, уже к концу жизни были очевидны плоды его деятельности. Для многих миссия Соловьёва стала явлением новой силы в христианстве, по-новому возвестившем о покаянии, преображении ума и сердца, о Царстве и о Кресте как пути к Воскресению.

Как сам о себе Соловьёв, не без иронии, по этому поводу к концу жизни написал: «Не оставивши потомка, Я хожу в потомстве славы, Заявляю это громко, Чуждый гордости лукавой». (1890-гг.) Умер Соловьёв в 47 лет от полного истощения сил организма, не выдержавшего невероятного напряжения, с которым отдался своему призванию философа-миссионера; умер со словами: «тяжела работа Господня». Чтобы хоть как-то оценить «тяжесть» этого труда, попробуем взглянуть на основные аспекты миссионерской деятельности Владимира Соловьёва. Миссионерская аудитория Владимира Соловьёва К кому обращался Соловьёв? Насколько менялась эта аудитория в исторической перспективе? Прежде чем отвечать на этот, казалось бы, простой вопрос, приведём свидетельство одного из участников московского «религиозного квартирника», посвящённого Соловьёву, в 1970-м году, описавшего собрание следующим образом: «В духовной судьбе каждого из собравшихся Соловьёв сыграл роль наставника, творения которого открыли ему путь к христианству. Один был убеждённым марксистом-гегельянцем, труды Соловьёва покорили его диалектической строгостью изложения; его рационалистический ум именно с помощью соловьёвской логики принял благовестие веры. Другой пришёл к христианскому видению мира через религиозную эстетику Соловьёва, встретившись с ним в период юношеского увлечения теургическими проектами эстетического спасения и преображения мира. Третьего привлекли универсализм соловьёвского понимания христианства и критика национал-провинциализма. Четвёртый, мучительно переживавший историю христианско-иудейского антагонизма, вошел в Церковь благодаря соловьёвскому толкованию исторической миссии еврейства до и после прихода Спасителя»1. Этот список без труда можно было бы продолжить, поскольку спектр мысли, а значит и «миссионерский арсенал» Соловьёва очень богат, однако из приведённого свидетельства явствует, что к адекватному восприятию его миссии способны были люди весьма высокого интеллектуального уровня развития, имеющие свой зрелый вопрос. Судя по всему, это было проблемой уже при жизни Соловьёва. Поколение «шестидесятников», из которых был сам Соловьёв и к которому он, по большей части, обращался, было весьма косным. Независимо от убеждений отсутствие реальных духовно-интеллектуальных поисков делало подавляющее большинство русской интеллигенции глухим к соловьёвской проповеди. Соловьёв - уникальное явление русской культуры тем, что у него практически не было предтечи: славянофилы, П. Чаадаев (с которым он познакомился ближе к концу своей деятельности), архим. Феодор (Бухарев), Ф. Достоевский и т.д. - по многим параметрам не могут быть соотнесены с ним. Поэтому, на самом Соловьёве лежала необходимость, выполняя роль предтечи, как-то подготавливать свою же аудиторию. Возможно, это одна из причин того, что сочинения философа написаны слишком «обстоятельно», что позже раздражало таких мыслителей, как, например, Бердяев. Отсутствие адекватной «отдачи», «ответа» на свою миссию Соловьёв переживал тяжело. Более тесное (в переписке, в выступлениях) общение Соловьёва со своей миссионерской аудиторией нередко его крайне удручало: «Кто избавит меня, - писал он в одном из своих неопубликованных при жизни пассажей, - от несчётноголовой, несчётноимённой гидры всероссийского праздномыслия, празднописания и неделания? Каким камнем размозжу я эти бесчисленные головы и какую простоквашу буду тянуть из их артерий?»2. Между тем, Соловьёв, как евангельский сеятель, «сеял на самой разнообразной почве». Кажется, когда он писал какие-либо статьи на злобу дня (по еврейскому вопросу или по проблеме старообрядцев и т.п.), его не столько интересовала реакция той или иной социальной группы, сколько представление проблемной темы в свете евангельского идеала. Поэтому у Соловьёва, в каком-то смысле, не было своей «социально-идеологической ниши» в литературе, что делало его аудиторию более универсальной. Не чувствуя себя «связанным» чьими-либо интересами, он по-особому (как русский мыслитель-писатель конца 19-го века) исполнил слова апостола: «быть всем для всех». Для Соловьёва в его миссии было принципиально важно ничего не отвергнуть (тем самым - никого не отпугнуть) без максимально полной попытки принять то положительное, что можно было бы увидеть в том или ином явлении. Яркая реализация этого важнейшего миссионерского принципа (принципа дополнительности), на наш взгляд, во многом определила несомненную положительную роль миссии Соловьёва в русском обществе и церкви. Форма и язык миссии Владимира Соловьёва Эта универсальность накладывала яркий отпечаток на форму и язык миссии Вл. Соловьёва. Середина и конец 19-го века в России - «время печатного слова», поэтому те формы миссии, которые практиковал Соловьёв, были необычайно действенны сами по себе. Публикация больших программных сочинений и полемических статей в ведущих журналах обеспечивали его миссии широкое звучание. Иногда (всего несколько раз в жизни) он позволял себе открытые выступления перед большой аудиторией, но гораздо чаще делился своими прозрениями и переживаниями в узком кругу друзей. О том, насколько глубоко миссионерское призвание было воспринято Соловьёвым, свидетельствует тонкая грань между личными отношениями и этим призванием, которая запечатлена в его переписке. Трудно об этом говорить, но, возможно, неудачи в личной жизни, которые тяжело переживались философом, могли быть связаны с этой глубиной. Давая характеристику языку, которым пользовался Соловьёв в своей миссии, отметим две основные, на наш взгляд, его отличительные черты: его научная честность и современность. Что касается «литературности» соловьёвского стиля, то по этому поводу ведутся споры, и многим его язык представляется «тяжёлым». Это уже дело вкуса, но вот открытость и честность, с которыми Соловьёв старался излагать свои мысли, трудно оспаривать. Соловьёв говорил на том языке, на каком рассчитывал быть как можно лучше понятым, при этом осознавая глубину «герменевтической» проблемы, тогда ещё не сформулированной. Пройдя школу современной европейской науки, Соловьёв прекрасно усвоил добродетель научной честности. Если он комментировал или критиковал чью-либо мысль, то приводил её целиком, не вырывая из контекста, но порой даже расширяя его, - внося в неё ту глубину, которая автору данной мысли не была открыта, как отмечал о. Александр Мень. Его сочинения плотно снабжены цитатами и комментариями, которые приглашают читателя к диалогу. Осознавая большую ответственность и испытывая особое благоговение к печатному слову, Соловьёв весьма тщательно проверял журнальные корректуры; всякий раз выражал перед читателями извинения, если, чаще не по его вине, та или иная мысль могла быть превратно понята. В его языке, можно сказать, присутствует «евангельская парадоксальность», «таинственность»: он и открывает, обнажает некую реальность, но и, в тоже время, целомудренно прикрывает её. Соловьёва критиковали с разных сторон: и за дерзость выражать невыразимое, и за излишнюю рациональность и «материальность» языка. Наиболее серьёзные обвинения в адрес Соловьёва заключались в том, что он проявлял «духовное насилие», вторгаясь своими «силлогизмами» в область внутренней свободы3. Но если внимательно посмотреть, с каких нравственных позиций велась эта критика, то представляется излишним её комментировать. А те «эпигоны поверхностного соловьёвства» (термин Е.Рашковского), которых, не без оснований, подозревают в связи с появлением обновленческой идеологии 1920-х, к самому Соловьёву могли иметь такое же отношение, какое крестоносцы - к христианству. Как мы видели, миссия Соловьёва глубоко причастна эпохе, культуре, в которой он жил. К стремлению как-то обособиться от мира как культуры и истории Соловьёв относился крайне негативно и признавался в том, что от пути монашества сам отказался как от искушения. Это непосредственно выражалось в характере его миссионерского языка. Соловьёв, сохраняя установку «оправдания веры отцов», практически полностью отказался от языка святоотеческой традиции, имевшего, уже в культурной ситуации второй половины XIX века, сугубо «внутрицерковное употребление». Для Соловьёва «современность» выражения христианского учения непосредственно связана с его богочеловеческим характером «религии воплощения», поэтому его можно считать одним их первых русских миссионеров, принципиально перешагнувших «законнические границы» традиционного миссионерского языка церкви, перегруженного анахронизмами, затрудняющими реальную миссию. Проблемные вопросы в миссии Владимира Соловьёва Вопрос «о границах церкви» представляет, пожалуй, самую существенную проблему, когда мы говорим о миссии Владимира Соловьёва. Если миссия связана с приведением людей к Богу и в Церковь, то вопрос: от имени какой церкви и куда приводил Соловьёв тех, кому в его словах как-то приоткрывался «дух и смысл»? Есть основания полагать, что сам Соловьёв не решил до конца для себя этой проблемы. Всё его творчество глубоко церковно в том смысле, что являет собой искренний, самоотверженный поиск и взыскание Церкви, как имеющей в себе Воплощенного Христа. В разные периоды деятельности эта суть его экклезиологии не менялась, но внешние формы, которые он соотносил с Церковью, Соловьёв мог менять без особого страха, чем нечаянно пугал своих современников (не только православных, но и католиков). В письме к Розанову в 1892 г. он писал: «Я также далёк от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, или аугсбургской, или женевской: исповедуемая мною религия Св. Духа шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий: она не есть ни сумма, ни экстракт из них, как целый человек не есть ни сумма ни экстракт отдельных своих органов»4. Такая «надконфессиональная» позиция могла быть связана и с тем, что приходская жизнь (Соловьёв регулярно ходил на церковные службы) не занимала в его жизни сколько-нибудь важного места. Кажется, сам образ церкви как людей, собранных вокруг Христа, чаще мыслился им не в конкретных «церковно-социальных» формах некоторого «общежития», призванного явить Церковь, но в глобальных категориях: нация, народ, человечество. В этом можно увидеть трагедию не только Соловьёва, но и целой эпохи церковной истории, когда «дух церковности» не находил возможности для адекватного «воплощения». Выражая протест против «имперского христианства», сам Соловьёв во многих своих сочинениях утверждает парадигму константиновского периода с его сугубо внешним подходом к границам церкви. Несмотря на это, именно вокруг имени Владимира Соловьёва в начале ХХ века начинают создаваться религиозные собрания и кружки, которые для многих стали важнейшей ступенью на пути к церкви и церковному общению5. Это позволяет нам говорить о том, что миссия Соловьёва - состоялась как миссия церковная. Представляется, что в будущем этот факт может найти общецерковное признание. Заключение Подводя итоги, можем сказать, что центром миссии Владимира Соловьёва является возвращение христианству его историко-культурного призвания, которое в веках было отнято языческим по происхождению дуализмом, принципиально выводящим действенность Христовой истины из культуры как из сферы всей «земной» жизни человека. Христианство, Евангелие входят у него, пусть не всегда, как многим кажется, удачно и верно, в плоть и кровь культуры: философии, науки, экономики и политики, социальных и межличностных отношений, художественного творчества. Формально миссия Соловьёва носила «внутренний» характер, поскольку была направлена на обращение русской, чаще только формально-христианской, образованной светской аудитории. Многие из таких людей, искавшие «христианства в христианстве», которых не могло удовлетворить то, что предлагало «официальное синодальное православие», нашли себя как-то по отношению к христианству благодаря Владимиру Соловьёву. В ХХ веке исполнилось пророчество Соловьёва о скором кризисе «ушедшего из мира (т.е. снявшего с себя ответственность за мир) христианства». В этом же веке дали о себе знать плоды его миссии, в основе которой, как мы видели, лежит открытость миру и призыв к ответственности христианства за мир, бесконечно нуждающегося не в «благочестивой позе», отказе и созерцательном равнодушии, а в слове и деле Евангельской любви. Убеждённый в том, что «Правоверие с безверием вспоило то же молоко,/ И что с холодным лицемерием вещать анафемы легко...», Соловьёв бежит всякого осуждения и приговоров над миром и обращается к нему с миссией на его родном, близком языке, пытаясь выразить или, вернее, раскрыть в нём самом источник Вечности, который был когда-то открыт ему самому. Дмитрий КОРОБКИН, 3 курс Свято-Филаретовского института 1 Соловьёв С.М. Жизнь и творческая Эволюция Владимира Соловьёва. - Брюссель: Жизнь с Богом, 1977. 2 Там же, с 413. 3 Таковой, во всяком случае, представляется нам приблизительная позиция Василия Розанова. Более тонко эту мысль о том, что Соловьёв занимается «манипуляциями» в духовной сфере высказывал Лесков. 4 Свидетельства и воспоминания // Соловьёв В.С. Pro et contra. - СПб.: РХГИ, 2000, с. 57. 5 Так, о. Сергий (Савельев) отмечает, что его приход в церковь был связан с именем философа. В книге «Далёкий путь» о. Сергий не случайно вспоминает о написанном в Институте слова реферате «Национальный вопрос в сочинениях Владимира Соловьёва» (Савельев С. Далёкий путь. - Москва, 1998. - С.18), поскольку в самой этой теме специфически раскрываются многие «принципы общинности». КИФА №3 (61) март 2007 года |

Живое предание

Живое предание  Он умер со словами: «тяжела работа Господня»

Он умер со словами: «тяжела работа Господня»