Если постоянно менять ориентиры, нравственное сознание может просто заблудиться В память философа Сергея Сергеевича Хоружего: интервью, данное им «Кифе» на конференции Преображенского братства «Россия между прошлым и будущим» (2018 г.)

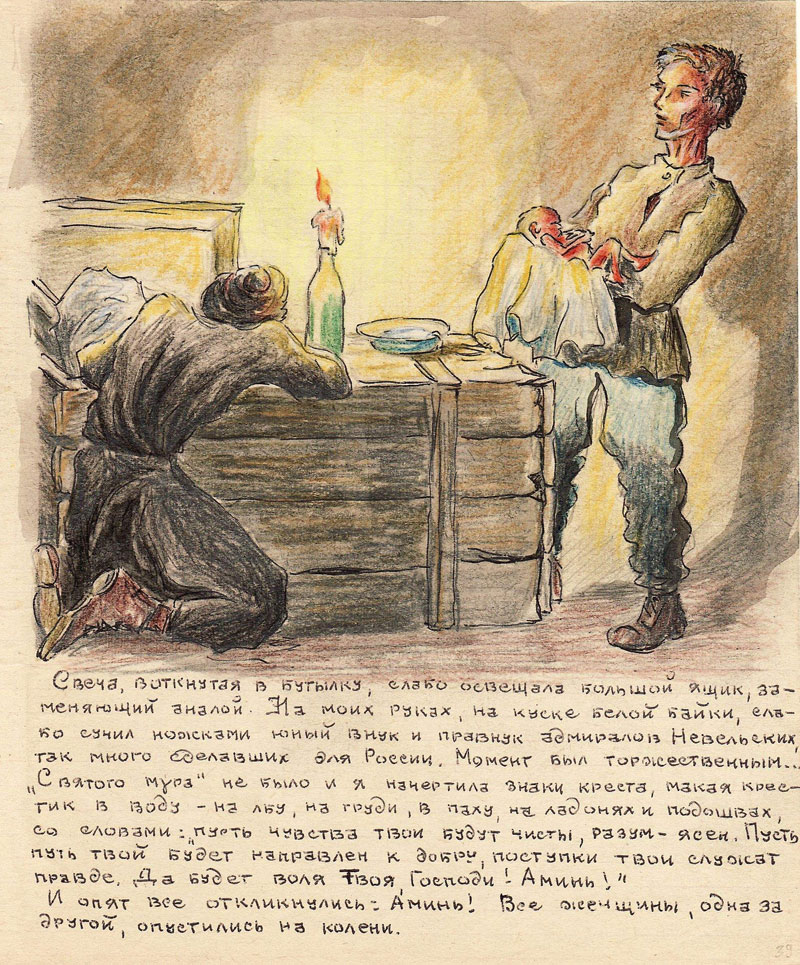

То, что я называю «регистрацией», – это уже не сплющенность, а расплющенность, когда ничего не осталось, кроме одного измерения – способности зафиксировать своё существование, сделать жест жизни, сказать: «Нет, я ещё живу. Вот, я галочку ставлю». Классический пример: Евфросиния Керсновская. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе тех изменений этики, которые Вы связываете с нашей современной посттоталитарной реальностью? Мне приходилось уже писать о реконструкции того, как менялась этика русского человека на протяжении ХХ века и не только. Я уже давно занимаюсь такой темой как реконструкция эволюции не только этического, а вообще русского общественного сознания с давних времён. Несколько раз мне приходилось читать лекционный курс под условным названием «Эволюция русского сознания от Владимира Святого до Владимира Путина». В рамках этой большой эволюции через все эпохи я доходил до нашего времени, и в последние годы здесь была намечена какая-то общая методология. Как вы, наверное, знаете, у меня есть своя общая антропологическая концепция – «Синергийная антропология». В её рамках есть определённый способ описания процесса развития культурно-цивилизационного организма. И я прослеживаю его от начала русской истории, от принятия христианства, вводя свой аппарат понятий, главное из которых – духовная традиция, которую хранит и передаёт сообщество. Полномерное, полноохватное развитие, конечно, формируется и управляется не одной только духовной традицией, а некоторым собранием традиций. Все мы понимаем, что разных видов традиций – народных, культовых и т. д. – достаточно много. Я выделяю ведущие, базовые традиции, которые определяют процесс развития, – духовную и культурную. Они могут быть в согласии друг с другом, а могут быть и вне согласия. То, как они взаимодействуют, и определяет динамику развития. Вот это я прослеживаю сквозь все эпохи русской истории и дохожу до наших дней. Нужно сказать, что духовная традиция обязательно связана с определённой практикой; в православии это православная аскетическая практика, если более конкретно – исихастская. Мне казалось, об исихастской практике как о чём-то укоренённом в России возможно говорить только после преподобного Сергия... Нет-нет, это, конечно, не так. Русское христианство и начиналось с исихазма. В сегодняшнем понимании исихазм начинается от самых истоков христианской аскетики и христианского монашества вообще. Самых ранних отцов-пустынников и надо считать отцами-основателями исихазма, а в киевском христианстве, первом русском христианстве, всё начиналось по паттернам, конфигурациям, которые очень определённо повторяли самые ранние, египетские и палестинские. Начатками исихастской литературы были патерики древнего Египта и Палестины и, как мы все знаем, русская литература началась с Киево-Печерского патерика – это один и тот же жанр. Не в точности то же самое, конечно, mutatis mutandis1, но это совершенно неоспоримо духовно параллельные вещи. Поэтому исихазм присутствовал в русской духовности изначально, а эпоха преподобного Сергия, как совершенно справедливо всегда о ней говорят, – это несомненный подъём и расцвет русской аскетической традиции. Но не её зарождение: история была уже до этого. Были ли в истории нашего государства в противовес тому расцвету, о котором Вы упомянули, такие эпохи, когда происходило такое же масштабное крушение этических норм, как в минувший век? И если да, то каковы были обычно исторические последствия? Можно, наверное, вспомнить период усобиц князей, когда после целования креста и клятвы о дружбе могли заманить к себе брата и выколоть ему глаза, – возможно ли хоть как-то сравнивать это с советской эпохой в смысле этического падения? Ведь многие воспринимали монгольское иго как наказание за ту нравственную порчу, которая существовала прежде него. В этом случае сравнение было бы антиисторичным. Это абсолютно разные типы, разные эпохи социального сознания и, соответственно, разные этические формации. Немыслимо этические модели ХХ века проектировать на пещерного человека. Ничего хорошего и разумного из этого не выйдет. В меньшей мере, но то же принципиальнейшее различие, конечно, существует и со средними веками и так далее. Я просто хочу найти какие-то параллели, подумать об иллюстрации нашего теперешнего положения – оно совершенно исключительно или с ним хоть что-то соотносится? В конце концов, мы можем вспомнить Великую французскую революцию или падение Римской империи, когда римляне как народ перестали существовать... Это опять разные вещи: никак нельзя исходить из одного слова «катастрофа». Наша тема – это именно антропологическая катастрофа, и подбор исторических примеров сразу должен это учитывать. Он должен быть весьма осторожным уже потому, что мы лишь поверхностно, недостаточно знаем социальную и социокультурную антропологию древних обществ. Так что подходить с ярлыком «антропологической катастрофы», скажем, к концу Римской империи, может быть, и можно, но нужна большая концептуальная историческая работа, чтобы применить это понятие к совершенно другим культурно-цивилизационным организмам. В исторической науке только начал происходить так называемый антропологический поворот. История начала смотреть – а что делается с человеком? А до этого, столетия и столетия, когда писали великие авторитеты в области исторической науки, человек абсолютно не был предметом истории. Очень детально разбирались с социальными процессами: практически все документы, по которым писались исторические труды, относились к социальной жизни. Человека же просто не было. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что применительно к этим давним эпохам историческая наука нам не говорит ничего о том, каким был человек, и поэтому мы не можем сказать, была у него катастрофа или нет. А в каких-то более близких к нам временах... Конечно, мы знаем, что человек уже достаточно вовлекался, рассматривался, исследовался. В Новое время и даже в эпоху Возрождения можно уже действительно говорить о человеке; так что корректно ставить вопрос о том, бывали ли антропологические катастрофы. В последнее время, когда вот этот, упомянутый мной, антропологический поворот в исторической науке произошёл, тот диапазон, то историческое пространство, на котором уже и антропологический разговор стал возможен, очень расширилось в первую очередь за счёт европейского Средневековья. Тут даже были какие-то вполне конкретные вехи. Большим рубежом в исторической науке стала книга французского историка Ле Руа Ладюри2. Название книги – «Монтайю» – это название маленькой деревушки на горных склонах французских Пиренеев. Очень серьёзный крупный историк поставил задачу реконструкции деревенской жизни: кто ходил по деревенским улицам? чем они занимались? что они думали? какие модели поведения у них были? Вот это уже, действительно, обращение к человеку. Так что сейчас, когда мы рассуждаем об этих вещах, пожалуй, и Средневековье тоже можно привлекать. Но, во-первых, я не историк, я философ. И не поручусь за истинность моих суждений об истории и исторической науке, которые я сейчас делаю. В пределах же моей скромной эрудиции на этом «не моём поле», думаю, вопрос именно о катастрофах в таком плане – «у нас сейчас катастрофа, давайте поглядим, какие ещё были» – просто и не ставился. Когда мы говорим о нашей катастрофе, мы говорим не просто о казнях и пытках (которые, если уж мы обращаемся к Средневековью, полтысячелетия назад были не только гораздо более жестокими, но и публичными), но о ломке человека. Мне кажется, именно в этом антропологическая катастрофа. У нас, уже без всяких исторических параллелей решительно, был определённый конкретный процесс, когда подряд на очень кратком историческом пространстве происходили именно ломки, переломы этического сознания, когда обществу диктовали в одночасье указом от такого-то числа такого-то месяца кардинально сменить свои нравственные представления: вот эти люди были хорошими, а с такого-то числа они становятся плохими. Это и есть тот процесс, тот механизм, который приводит к омертвению. Если 10 раз подряд тебе будут менять ориентиры с плюса на минус, тебе, разумеется, очень быстро станет безразлично, где плюс, где минус. Что и произошло. Чувствительность утратилась, нравственное сознание просто заблудилось и потерялось. Так же, как память. Семейная память, историческая память – всё стиралось... Да, сейчас, я боюсь, похожие процессы ломки происходят уже не только с этическим, а с историческим сознанием, с представлениями о том, а что же действительно было в те или иные эпохи истории. Это тоже меняется резко и не по одному разу. И что отсюда может произойти? Я говорил об утрате нравственного чутья от этих резких ломок. Совершенно аналогично произойдет неминуемо утрата исторического чутья. «А не знаю я, что там на самом деле было!» «А на самом деле вообще ничего не было»... Представления об истории скатываются вот к такому абсолютному релятивизму. Это атрофия исторического чувства вслед за атрофией нравственного. А дальше маячит уход просто понятия «истина», представления об истине. К этому тоже идёт дело. Совершенно определённо наметилось, что истины нету: «Истина – это то, что нужно нам для нашего благородного дела». И что происходит в результате с человеком? Полномерная реализация оказывается для него невозможной. Какие-то измерения убираются. Вопрос, какие и сколько. То, что я называю «регистрацией», – это уже не сплющенность, а расплющенность, когда ничего не осталось, кроме одного измерения – способности зафиксировать своё существование, сделать жест жизни, сказать: «Нет, я ещё живу. Вот, я галочку ставлю». Когда пространство сжимается в плоскость, в точку, а ты ещё заявляешь о своём существовании, о своём присутствии. Помните, что Рильке говорит о Клее?3 Бывает фиксация в словах. У Клее – в акварелях. И на поверку в этом ещё участвует довольно много от человека. Но на экзистенциальном уровне это только чистый жест присутствия. Классический пример: Евфросиния Керсновская. Вот человек, который всю эту жуткую жизнь именно занимался регистрацией. Это её установка. Мы просто видим то, что происходит. Но должен же быть выход! Вы говорите о том, что есть некоторая духовная основа русской традиции. И нам видится, что в ней есть момент общинности. Не случайно и преподобный Сергий, и преподобный Феодосий основывали монашескую жизнь на общежительном Студийском уставе. Достаточно распространена точка зрения на развитие русской аскетической традиции, говорящая, что её отличие от византийской было именно в большем уклоне к киновийности, к общежитию. Принято это считать одним из характерных отличий именно русской духовности. И нам казалось, что как раз такое стремление к общинному устроению – это то, что лежит в основе национального характера. Этот вопрос естественно возникает. Приходилось об этом говорить, хотя аналитически писать не приходилось. Но национальный характер – это сугубо историческая категория. В качестве иллюстрации этого мне припоминается очень простой небольшой пассаж из «Августа Четырнадцатого» Солженицына. Он там описывает солдатскую фотографию: группа солдат на привале. Говорит о тех лицах, что на этой фотографии. После чего припечатывает: «С той поры сменился облик нашей нации. И таких лиц уже никогда не найдёт объектив». Это о национальном характере. Вот она, общинность наша: просвистали её. Я видел конкретные социологические свидетельства. На сегодня уровень взаимного недоверия и разобщённости в России один из самых высоких в мире. Это о русской соборности. Но, тем не менее, мы-то, члены Преображенского братства, собрались. Вы – интеллектуальная элита в церкви, последователи великого христианского мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева – собрались уже много лет назад в братство святителя Алексия Московского. Как бы трудно порой этим братствам ни жилось, не в этом ли надежда? Когда речь идёт о многомиллионной нации, в ней не может не быть и героев, и храбрецов, и трусов, и подлецов... Речь идёт о миллионах людей – любые персонажи найдутся. Так что разговор на уровне отдельных примеров – это не разговор. Он не доказателен. Да, мы с вами в самом реальном братстве, настоящем братстве, сообществе. Опровергает это то, что я сказал? Что уровень взаимного недоверия в России один из максимальных в мире на сегодня? Не опровергает. Но бывает же, что вдруг у сухого дерева появляются – их немного – живые ростки. Значит, дерево ещё может ожить, как старый дуб в «Войне и мире». Антропология не ботаника. Растительные аналогии красивы в литературе, но порочны в науке. И я не говорю о возможностях дальнейшего. Я говорю в плоскости настоящего. Все наши труды и усилия основываются на том, что мы всё-таки полагаем: улучшение возможно. Но разговор о нём – отдельный и непростой: для начала надо признать, что оно не может быть просто возвратом «доброго старого». А потом разбираться – думать, улавливать в жизни – каким, в каком облике оно может явиться. И поэтому надо разделять два вида суждений: суждение о том, что имеем, и суждение о том, возможно ли улучшение и как возможно. Нельзя просто сливать эти суждения в одно, без запятой. Так что для начала извольте зафиксировать, что на сегодня российское общество – это общество взаимного недоверия. Вот когда вы это зафиксировали, тогда начинайте про всё хорошее. Беседовали Александра Колымагина, Анастасия Наконечная Из альбома-дневника Евфросинии Керсновской, подробно зафиксировавшего жизнь заключённых в советском лагере

-------------------- 1 С изменениями, вытекающими из обстоятельств (лат.). 2 Эммануэль Ле Руа Ладюри – французский историк, представитель Школы «Анналов», ставящей в центр своих исследований не деятельность великих людей, не описание событий, а общество в целом. Сторонники этого направления изучают массовые представления людей той или иной эпохи, смену ценностных установок на протяжении веков, проблему исторической памяти и так далее. 3 Райнер Мария Рильке (1875-1926) – один из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века. Родился в Праге, писал на немецком языке. Несколько раз приезжал в Россию, в 1920 году писал: «Россия сделала меня таким, каким я стал, внутренне я происхожу именно оттуда, именно она – родина всех моих инстинктов, мой внутренний исток»; позднее называл своей родиной два места: Богемию и Россию. Пауль Клее (1879-1940) – немецкий и швейцарский художник, график, теоретик искусства, одна из крупнейших фигур европейского авангарда. Кифа № 6 (250), июнь 2019 года |

Церковь и общество

Церковь и общество  Если постоянно менять ориентиры, нравственное сознание может просто заблудиться. Интервью с профессором Сергеем Сергеевичем Хоружим

Если постоянно менять ориентиры, нравственное сознание может просто заблудиться. Интервью с профессором Сергеем Сергеевичем Хоружим