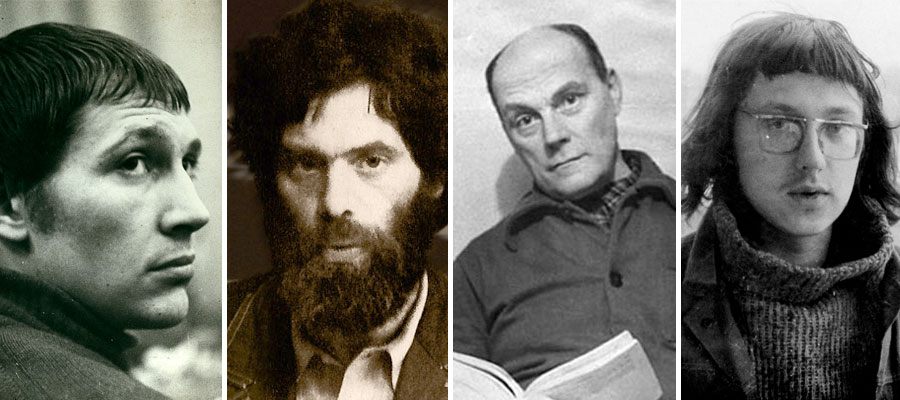

«...Но Христос предается сегодня» Несколько слов о Пасхе крестной в поэзии андеграунда  Олег Охапкин, Виктор Кривулин, Александр Солодовников, Василий Филиппов

Пасхальная тема в поэзии 1960–1980 годов звучит гораздо скромнее, чем рождественская. Тем не менее, мы её слышим. Даже в произведениях, где о главном празднике напрямую не говорится. Так, Бродский, размышляя о приходе в мир Спасителя, не проходит мимо тайны Креста: Мать говорит Христу:

– Ты мой сын или мой

Бог? Ты прибит к кресту.

Как я пойду домой?

Пасха крестная представлена в культурном подполье, безусловно, объёмнее, чем Пасха воскресная. Возможно, потому что образ страдающего Христа увязывался поэтами ещё и с работой репрессивной машины тоталитарного государства. Например, Виктор Кривулин изобразил Сына Человеческого узником ГУЛАГа. Он среди заключённых, над Ним издеваются, Его приговорили к смерти. Но, даже будучи униженным, Христос даёт силы другим людям жить: По слухам, расстрелян. Казался распятым,

но видел сегодня: Его в коридоре

вели под конвоем. Меня оттеснили к стене,

успел различить над Его головою

движение круглое, ставшее Светом во мне.

Александр Солодовников, вступая в Страстную седмицу, вспоминает (в стихотворении «Вербная всенощная», 1961) родных и близких, умерших или погибших в советских застенках и трудовых лагерях. Каждый шарик вербы символизирует дорогое лицо: Тот шарик без зелени –

Друг мой расстрелянный,

К веткам прильнувший – Племяш утонувший,

Смятый и скрученный –

Брат мой замученный,

А тот глянцевитый –

Брат мой убитый.

Мы буквально чувствуем тяжесть и скорбь, которые сковали человека. Но вот происходит поворот к свету: Лица людей – лики икон,

Каждый свечою своей озарён.

Вместе с автором читатели оказываются в метафизической области, где всё дышит надеждой на спасение. Ленинградец Василий Филиппов посвятил Пасхе крестной «Великопостное чтение». В нём описана служба Двенадцати Евангелий. Действо происходит во сне «в Парголове / на холме». Тем не менее антураж вполне церковный: В храме людно.

Вздох старух изумрудный.

Шепчутся, крестятся

Перед иконами люди.

Николай Ге. Христос в Гефсиманском саду

Узнаются и фрагменты чтения. Вот Пётр ударяет раба, вот Христа ведут в синедрион. Скупыми штрихами соединяет Филиппов евангельское повествование с советской историей, впрочем, не совсем прояснённой («он на меня посмотрел / когда уводили меня на расстрел»), с греческим мифом («Бог Подземный, Хароне») и с собственными проблемами («Здесь, в Парголове, меня преследует бес-алкоголик»). В целом получается тянущая на работу художника-примитивиста картина, где стих помнит об опытах футуризма. В 1970 году Олег Охапкин пишет «Моленье о чаше». Этот текст далёк от канонического рассказа. Да, Христос оказывается в саду, где Его предадут. Да, он обращается к Отцу за помощью. Но разговор какой-то странный, реальность всё время ускользает. Второе стихотворение Охапкина «Всеобъятная тьма и печаль» (1983) выполнено в более традиционной манере. Поэт погружается в пространство Гефсимании и при этом говорит об утраченной земной любви. Ничего кощунственного в таком соединении нет, поскольку автор реально страдает, а не играет с любовью и религией: Тайно скажем друг другу: прости!

И да сбудется воля Господня.

Тайна, светлая радость, расти!

Бог придёт нас от смерти спасти,

Но Христос предаётся сегодня.

Потерянная любовь здесь рифмуется с предательством Иуды. Также остаётся «на подступах» к событию Елена Игнатова. Её стихи «Страстная неделя» (1970) выстроены как диалог автора с подругой. Поэтесса сопрягает впечатления от весеннего города («деревья подтаивают изнутри, / под солнцем дымятся теперь пустыри») с церковными воспоминаниями: Но эти семь дней

мерещилась сердцу больному Голгофа

среди городских раскалённых камней,

и проволока в небе, и солнце над ней.

Пустыня. И горечь. И грохот.

Несколько произведений, в которых сделана попытка максимально приблизиться к евангельскому тексту, появились в конце 1980-х. Предприняли её, правда, поэты не первого ряда. Алексей Сосна, большой почитатель Пастернака, пишет текст «...а в Гефсиманском саду Он молился о чаше, а после...» Технически стихи написаны блестяще. Это прекрасный образец риторики, насыщенной евангельскими образами. Причём образы интересно поданы: «жалил чело поцелуй черный», «мстительно в спину петух провопил о позоре его» и т. п. Сосна, как и Бродский в «Сретенье», следует за Писанием, а затем делает резкий поворот. Мы видим ситуацию уже глазами живописца, не холодного эстета, а булгаковского Мастера. И этот Мастер как бы создает метафизическую реальность: Сильные пальцы творца.

И игла по металлу скользила.

И волосок золотой извивался под хрупкой иглой...

И проступало лицо, а когда наконец проступило,

был Он отозван Отцом, ибо время Его истекло.

Александр Закуренко в произведении «Гефсиманская ночь» тоже близок Пастернаку. Его текст, как и текст Сосны, можно считать своеобразным ремейком стихов из романа «Доктор Живаго». Стихи музыкальны, пластичны. Вместе со смысловой проблемой они решают и поэтическую задачу: непростая полиметрическая строфа требует всё новых и новых подходов. И автор их демонстрирует. Например, рифмует «стекло» и «чело» в таком контексте: И пространства и времени злое стекло

Преломить не способны сей путь до Чело –

века.

В Гефсиманию автор не забывает поместить и себя. Но этот ход не нарушает иконного пространства. Поэт оказывается в саду примерно на том же основании, на котором оказывались заказчики икон на древних досках. Как и они, он молит Творца о спасении: Боже, даруй же мне для судьбы рамена!

Я боюсь не допить до безбрежного дна

Твою помощь.

Сад с долиной всё тоньше, и озарена –

В людях, горах, равнинах – вся Божья страна,

Земли все, вся Земля. В ней – Голгофа видна

И – начало пути – на все веки и на

Гефсиманскую полночь.

Борис Колымагин Кифа № 4 (248), апрель 2019 года |

Церковь и культура

Церковь и культура  «...Но Христос предается сегодня». Несколько слов о Пасхе крестной в поэзии андеграунда

«...Но Христос предается сегодня». Несколько слов о Пасхе крестной в поэзии андеграунда