Русский храм во французском Муазене: парадокс архитектурного авангардизма В среде современных церковных зодчих сложилось незыблемое и едва ли не единодушное мнение о том, что русская храмовая архитектура, достигнув взлёта в эпоху модерна, после 1917 года остановилась в развитии. Остановилась прочно и «промыслительно», а потому следует отбросить как подозрительную суету всяческие искания, ибо её «светлое будущее» находится в прошлом. Ретроспективная утопия нынешних храмоздателей свидетельствует скорее об их равнодушии или художественном бессилии, ведь для творческого сознания «золотой век» всегда в настоящем. Об этом свидетельствует опыт русской эмиграции, в среде которой, пусть усилиями одиночек и самыми скромными средствами, в течение всего ХХ века продолжались поиски ответов на многообразные вызовы современности, развивалась церковная культура, определялись подходы к новейшим технологиям строительства и новому облику православного храма. Историков русской архитектуры и архитекторов, несомненно, заинтересует первая и, на наш взгляд, успешная попытка переосмысления церковным зодчеством авангардистской эстетики, анализу которой посвящена данная статья. *** Церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери в Муазене, в 60 км к юго-востоку от Парижа, следует отнести к наиболее ярким произведениям русского храмового зодчества второй половины ХХ столетия. И не только потому, что в ней находятся фрески отца Григория (Круга), а также иконостас сестры Иоанны Рейтлингер. Изумляет архитектура этого сооружения - пожалуй, единственный пример отражения в русской православной традиции художественных принципов авангарда. Удивляет и почти житийная история создания храма: на протяжении двух десятилетий он воздвигался, по сути, личным подвигом одного человека. Автором проекта и строителем был основатель монастырского скита архимандрит Евфимий, в миру Григорий Александрович Вендт (1894, Россия - 1973, Франция). Сведений об этом замечательном человеке явно недостаёт. Он родился в Сергиевом Посаде, окончил с золотой медалью гимназию, проявлял большие способности к математике, учился в московской Высшей инженерной школе, получил диплом инженера-механика, в Гражданскую войну воевал на стороне Белой армии в чине поручика, в 1920 году эмигрировал, до 1925 года числился в составе Алексеевского полка в Чехословакии, закончил Политехнический институт в Праге, затем Свято-Сергиевский Богословский институт в Париже, в 1932 году принял монашество, в 1935 году стал иеромонахом, в 1938 году основал женский скит в деревушке Муазене. Долгое время крошечная церковь располагалась в подвале жилого дома, затем о. Евфимий отважился возвести каменный храм, создал его чертежи и в 1955 году, несмотря на явный недостаток средств и стройматериалов, ещё не получив разрешения на строительство, приступил к работе. С ведома хозяев соседних полей он собирал на них камни, на тачке привозил к стройке, месил раствор и возводил стены. Со временем ему стали помогать немногие друзья и, наездами из Парижа, студенты русского Богословского института. Неудивительно, что строительство храма продолжалось около 15 лет, до 1969 года. Но ещё до его завершения расписывать церковь был приглашён о. Григорий (Круг), который в 1964-66 годах, следуя указаниям и чертежам настоятеля, создал в ней свои фрески и некоторые храмовые иконы, тогда же из прежней церкви в новый храм был перемещен ряд икон и иконостас письма сестры Иоанны, украшенные резьбой монахини Иларии. Что же представляет собою архитектура церкви в Муазене? Безусловно, её облик определился ещё на уровне проекта, когда о. Евфимий, математик и богослов, ученик о. Сергия Булгакова, используя символику геометрических форм, замыслил воплотить в облике храма идеи «метафизической архитектоники», троичности Бога и творящих, «софийных» энергий. Даже в плане эта церковь не похожа на традиционную, представляет собою вытянутую неправильную трапецию. Алтарь, ориентированный на юго-восток, помещён между острым и тупым углами малой скошенной стороны, две боковые стены образуют однонефное внутреннее пространство храма, которое замыкает западная стена, поставленная перпендикулярно центральной оси.

Церковь увенчивает луковичный куполок и круглый барабан с крестом привычных форм, но в остальном храм далёк от традиционного. Он представляет собою сложный сочленённый объём с изломанными, чуть сходящимися кверху боковыми стенами. Двускатное покрытие имеет стороны неравной кривизны: угол поперечного наклона южной стены круче, чем северной, более плоской. От алтарной части крыша выразительно поднимается к подкупольному четверику, симметричные верхние рёбра которого напоминают геометризованные закомары. Однако с боков четверик скошен ломаной крышей, а со стороны входа опирается прямо на стену, и потому с запада церковь напоминает колокольню. Единственный вход в неё проходит через крытую паперть с крышей-козырьком, прямоугольным дверным проёмом и ромбовидными симметричными окнами по сторонам. Две наружные лестницы справа и слева ведут сразу на хоры.

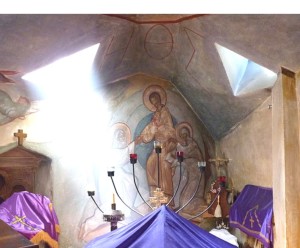

Стены изготовлены из бетона, но их нижняя часть выложена местным диким камнем и напоминает крепостные сооружения северорусских монастырей. В верхней части стены ровно оштукатурены и оставлены без побелки, что создаёт важный контраст между их разнонаклонными вертикальными плоскостями. Столь же отчётливо игра фактур видна на кровле храма: над алтарём она выполнена из гладких кусков серебристой жести, далее из старого кровельного железа, а над верхней частью крыши и чердаком водружена ребристая платформа из листов чёрного железа - с целью выровнять кровлю и подвести её к правильному подкупольному четверику. По контурам эти разнородные поверхности разделены высокими декоративными рёбрами. Четырёхскатная крыша подкупольного четверика также крыта белой жестью, из неё изготовлена и луковица купола, над которым вздымается такого же цвета восьмиконечный крест. Другой крест, поменьше, установлен над алтарём, строго над потолочным изображением св. Троицы, но отлит из бетона и похож на греческий, четырёхконечный. Несмотря на крайнюю стеснённость в средствах выражения, о. Евфимий сумел создать эффект разнообразия архитектурных форм, их сложного ритмического единства и напряжённой динамики, за которой скрывается идея «несокрушимости», «духовной брони». В облике церкви прочитываются и образ духовной твердыни, и идея «восхождения души» - от алтаря до купола и далее в небо. Общий объём здания составляют ломаные и кое-где наложенные друг на друга плоскости разного наклона, формы, цвета и фактуры. Его членят лопатки, переходящие в контрфорсы, а между ними - два прямоугольных окна в строгих наличниках, прорезающие сверху грубые внешние стены и будто «прозревающие», к ним добавляются четыре треугольные люкарны на скатах крыши и узкое алтарное окошко в маленьком угловом выступе-эркере. В последующие годы внешний вид храма был сильно искажён переделками, исчезли многие детали, крыша была выровнена и сплошь покрыта чёрной шиферной плиткой, появился барочный золотистый куполок, но от всего этого ощущение «духовного взлёта» не исчезло. Интерьер церкви вполне соответствует её внешним формам. Примечательно, что в соответствии с замыслом архитектора, в здании нет ни одного прямого угла (исключение составляют лишь контуры двух боковых окон), что должно вызывать ощущение «неотмирности» храма, его непохожести на привычные земные сооружения. Внутреннее пространство, следуя законам обратной перспективы, раскрывается от высоко поднятого над полом алтаря вместе с расходящимися стенами, ступенями солеи и повышающимся потолком. Этими линиями эманации «софийных» энергий и определяется внешняя архитектура храма. В алтаре пластическая экспрессия многократно возрастает: взгляд наталкивается на острые углы, выступающие грани, скошенный, изломанный потолок. Здесь многоугольное пространство являет пластическую метафору «пещеры», раннехристианской крипты, куда нисходит божественный Дух, воплощённый в Христе, где будто взрывается «ад мысленный» и происходит таинство воскресения душ. Заметим, что снаружи стены алтаря доверху выложены местным камнем, что также соответствует образу «пещеры». По средневековой аскетической традиции алтарное оконце изнутри заставлено иконой.

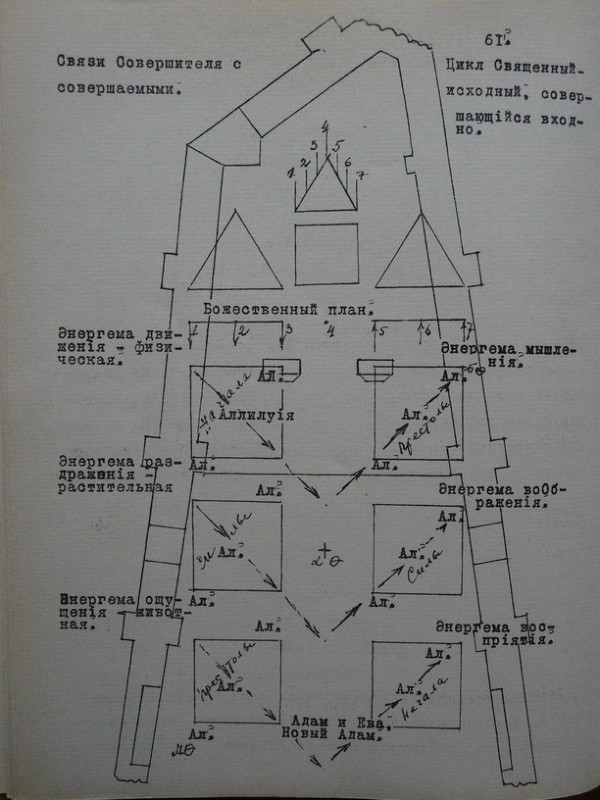

Внутри храма, на лопатках - этих стилизованных столбах - в соответствии с традицией изображены святые, но перед алтарём справа и слева вместо них помещены фресковые образы восседающих на тронах Богородицы и Святой Софии Премудрости Божией - не только мистических «опор», но и «строительниц» Вселенской Церкви. Лопаткам внутреннего пространства (и двум скошенным уступам на алтарных стенах) соответствуют наружные - по три с боковых сторон и на алтарной апсиде. Очевидно, что лопатки, приставленные к бетонным стенам, не несут никакой нагрузки, кроме смысловой: все вместе на языке архитектуры они передают крайне важную для о. Евфимия «софиологическую» идею этого храма и храмосозидания в целом: «Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь» (Прит. 9, 1). Хоры на балконе над входом в церковь являют образ горнего мира, к которому не столько ведут скрытые боковые лестницы, сколько восходят изображенные перед ними на стенах сонмы ангелов. Оттуда открывается иной, возвышенный взгляд на интерьер церкви - на мир духовный, а через окна храма - на мир внешний, земной. Подкупольное пространство уходит вверх подобно «небесному колодцу» и поддерживает общее ощущение «взлёта». Символическое значение имеет и освещение храма: через треугольные потолочные люкарны в алтарь льётся свет небесный и вместе с ним невещественное, «троичное» сияние, а в трапезную через окна в стенах и на хорах проникает свет зримый, вещественный. Следует добавить, что о. Евфимий, обладавший тонким музыкальным слухом, сумел создать в своём храме отличную акустику. Церковь в Муазене представляет собою первую в практике православного зодчества бетонную конструкцию. Новая технология строительства наилучшим образом отвечала стремлению о. Евфимия средствами пространственной геометрии воплотить своё «архитектурно-математическое» и одновременно мистическое богословие. Оригинальная софиология и «богословие храмоздания» о. Евфимия изложены в его пространном трактате: Начертание и наречение решений отрешеннаго. Графика и грамматика догмата (в 3-х тт., изд. авт., машиноп., ротатор, 586 стр. + 94 стр. прилож., илл., Муазене, август 1969 - сентябрь 1972 г.). Слово «отрешенного» можно отнести и к автору труда, в монашестве отрекшегося от мира, и к архитектуре храма, «отрешенного» от всего земного. Как следует из авторских «схолий» этого необычного сочинения, храмовый образ о. Евфимий строил на основе главного принципа: «Бог полагается в ограничении» (С. 383), отсюда исходила идея кенозиса «священных архитектоник». Конструкция церковного сооружения, должна выявлять божественные энергии, воплощённые в его архитектуре. Кенозис - ключевой термин концепции Боговоплощения, предполагающей самоумаление, «истощание» (κένωσις) Божества или, по выражению о. Евфимия, «ущерб, нас спасший» (С. 358). Не случайно протоиерей Александр Шмеман заметил по этому поводу: «Поразителен храм, построенный почти собственноручно о. Евфимием, /.../ храм-эпифания» (Дневники, С. 35). Однако если отвлечься от мистических истолкований, асимметричная, кривоугольная в плане, изометрии и проекциях церковь в Муазене предстаёт неким «кубофутуристским» сооружением, наподобие объёмных композиций Бориса Королева или фантастических «храмов» Живскульптарха рубежа 1910-1920-х годов. И такое впечатление не случайно: о. Евфимий, несомненно, был хорошо знаком с эстетическим наследием русского авангарда. Об этом свидетельствуют его теоретические писания. В Начертании, сложнейшем богословско-философском трактате, кажется удивительным интерес автора к творчеству видных представителей русского модернизма: Алексея Ремизова и, в особенности, Велимира Хлебникова. Последний, по словам о. Евфимия, «в ломах новообразований и заумных скраток, им же изобретенных, увидел Высший Смысл русского ли, единого человеческого ли Языка» (Предисловие ко 2-му тому, стр. II). Текст этого труда, начиная с витиеватого названия, полон неологизмов, сделанных в хлебниковском духе и не всегда понятных: «умыслообраз», «сущесловие», «светоём», «словь», «словень», «словесень», «числование», «средец», «круготок», «огибель», «опоть», «подолжь», «попудь», «подстата», «мертья», «вновлён», «въязычен», «метный», «ёмный», «стотный», «жизнимый»... Собственные многочисленные «скратки», или «побуквенные преобразования» о. Евфимий строил с помощью характерного для Хлебникова приёма метатезы, которую использовал для «отгадывания заданности» в «данности языка» (С. 102) и применял не только к обычным словам: «воин» - «вино» (С. 295), «кара - арка - рака», «карма мрака» (С. 376, 377), «игра света и вести» (С. 166), но и к божественным именам: «Дух - Худ» (С. 91), «в высочайшем познаётся Дева - Веда /.../, Сама Премудрость» (С. 277), не останавливаясь перед выражением «Метатезис Отца Всяческих» (С. 372 и сл.). Для о. Евфимия словотворчество - это вовсе не литературная игра, joca monachorum характерная для средневекового монашества, это - «Встреча Бога в Языке» (С. 133), каждая буква которого «звучит из Личного Источника, из Уст Бога Твоего, - и - из уст твоих» (С. 145). В то же время его отношение к языку прямо основано на модернистской эстетике: «Вязи Ремизовские - литература. Зауми Хлебниковские - поэзия. Эти скратки - что? Всё-таки - Язык! Во всяком случае, исповедуем, что настоящий Хлебный Ремиз есть Отдача Языка Вручению Откровения» (С. 368, 378). Таким образом, язык, находящийся «во власти Благодати», резко противопоставляется «языку диаматчика», атеиста и материалиста слова (С. 297), боговдохновенный художник «начинает от худа», но «производит /.../ чудожество и духожество» (С. 321). В таком «теократическом» (С. 108) языке возможны и хлебниковское «внутреннее склонение слов» («слава - умаления, слово - умоления, сила - умиления», С. 369), и «глоссолальные Аллилуии» («алиоуи - иу, алиоуи - алои, иу, лаои», Приложение ко 2-му тому, С. 65), и «заумь» («заумие музыки в языке и языка в музыке», С. 455). В сопроводительной записке ко второму тому трактата, адресованной 17 октября 1971 года о. Борису Бобринскому, о. Евфимий полушутя называет себя «футуристом»: «через мат/ушку/ Бландину (А.В. Оболенскую - В.Б.) от библиофила А.П. Струве я получил книжку стихов Хлебникова, а в ней упоминание о его языковых теориях /.../ - достать бы это - в сопоставлении с моими! Думаю, что после дополнительных 200-сот /страниц - В.Б./ за меня примутся и как за софиолога, и как за футуриста». (Архив Покровского монастыря в Бюсси.) Однако люди, хорошо знавшие автора, эту самооценку воспринимали вполне серьёзно. Так игумен Геннадий (Эйкалович) видел в писаниях о. Евфимия «отражение причудливых футуристических тенденций», «игру элементами фоносемантики», утверждал, что строитель храма в Муазене «не только знал "философию зауми" Хлебникова, но и разделял её». (Игумен Геннадий (Эйкалович), «Развёрнутый иероглиф. Памяти архим. Евфимия Вендта», Вестник РСХД, № 107(1), 1973, С. 100, 103). В одном из ответных писем к нему о. Евфимий характеризовал себя так: «я - инженер, изобретший Перворисунок Неба /.../, взорвал нормы языково-языческой грамматики языка». (Цит. по: Игумен Геннадий..., С. 94, примеч.)

Неудивительно, что в архитектуре своей церкви о. Евфимий решил «взорвать нормы» традиционного храмостроения. В Истории сооружения храма (1970 г.), приложенной ко второму тому Начертания, он признавался, что решение возвести столь необычную церковь было похоже на мистическое озарение, исходило от «Ангела» (С. 50), что образ всего сооружения предопределил кривоугольный участок земли со сходящимися, косо усечёнными сторонами и наклонившимися внутрь стенами старого каменного забора. Именно в этом месте о. Евфимий увидел пространство алтарной части будущей церкви. Далее её строительство «протекало под диктат плана» (С. 51), «в необходимейшей Дедукции» (С. 52), исходя от этой отправной идеи. Ею он объяснял и сознательный наклон стен, и «допущение гиперболизма обоих скатов крыши» (С. 53), её «выгнутость» и одновременно «вогнутость» потолка церкви, отказ от купола и «привычной для православного глаза "миловидности"» (С. 52). Не желая никому объяснять истинный, «софийный» смысл сооружения, о. Евфимий добродушно сравнивал его с «утюгом», признавал возникшие формы «уродливыми», «странными», «клююющими» в землю (С. 52). Но одновременно утверждал: именно «энергема Бога и Имени, представленная включённой в объём храма, /.../ предъявляет требования к изобразительной /.../ его служебности» (С. 59), иначе говоря, - к его архитектуре. Он утверждал: «Момент видения - раньше момента ведения». (Архимандрит Евфимий, «Relatio religiæ», Вестник РСХД, №101-102, Париж, 1971, С. 39.) Задолго до написания своего Начертания он попытался из бетона и камня создать «отрешённый» образ храма «софийной конструкции» - неземной, абстрактный. И в этом смысле творение о. Евфимия также можно считать «авангардистским». Было бы неверно рассматривать церковь в Муазене как некий курьёз, фантазию одинокого самоучки от архитектуры. Наследие и биография о. Евфимия плохо изучены, но даже в отсутствие прямых доказательств его сознательного обращения к опыту архитектурного авангарда, необычный замысел созданного им храма более всего соответствует парадигме авангардистского мышления (правда, не «игровой» а, «метафизической» его линии): решительный отказ от традиций, свободное личностное творчество, мистическое визионерство и концептуальность.

Стиль этого церковного здания не следует напрямую соотносить с каким-то из течений в архитектуре ХХ столетия. Скорее, речь может идти о собственном претворении его создателем разных зодческих идей: от русского средневековья до конструктивизма. Не случайно в своём трактате о. Евфимий называл себя «конструктором» (С. 330 и сл.), многократно писал о «конструкции» и даже о «Всеконструкции» (С. 380), применяя это слово и для «архитектоники» идей, и для «арматуры» визуальных образов (С. 329 и сл.). При создании храма, в нём «говорил инженер, вся сила научного устремления которого целит в конструктивную сторону софиологического охвата, в со-с-Троение». (Архимандрит Евфимий, «Relatio religiæ», Вестник РСХД, №101-102, С. 39.) Подобно Константину Мельникову, он работал вне стилей, следуя собственной «системе» взглядов. Эстетической сутью этой системы, по нашему мнению, был архитектурный рационализм, понятый как аскетизм мысли и формы. Перефразируя Николая Ладовского, он мог бы сказать, что церковное здание - это пространство, оформленное Святым Духом. Архимандрит Евфимий откровенно заявлял о своём «остром отталкивании от всех мировоззрений, сделанных ученостью, а не видением» (С. 87). Трудно сомневаться в том, что свой храм он создавал как дополнение к трактату, «начатому тридцать три года назад» и «больше того» (С. 94, 96) - то есть сразу после основания скита в 1938 году и независимо от каких-либо архитектурных авторитетов ХХ века. По свидетельству очевидцев (Владимир Ленци, о. Михаил Фортунато и др.), проект храма реально был задуман после войны, задолго до начала строительства Ле Корбюзье знаменитой католической капеллы Нотр-Дам-де-О (1950-55 гг.), перевернувшей традиционные представления о религиозной архитектуре. В Истории сооружения храма о. Евфимий утверждал: «Тому, что в конце второго десятка лет» существования Казанского скита «начал строиться храм надземный, виной сама молитвенная институция, её жизнь и диктат этой жизни - нездешний. Изо дня в день /.../ умная /.../ Ордината Богослужения /.../ вызывала эту Жду храмостроения возвышенного». (С. 49) Несомненно, создатель Казанской церкви считал храмосозидание высшим видом человеческого творчества - мистическим уподоблением Творцу, софийным сотворчеством с Богом: «Я построил Храм, и Лицо Храма стало моим, и моё Лицо стало Храмом» (С. 162).

В русском православном зодчестве церковь в Муазене остаётся исключением, ярким примером творческого персонализма. Она создана в широком культурном контексте русско-европейского модернизма, художественные эксперименты которого были глубоко переосмыслены, а авангардистская «игра форм» сменилась мистическим видением и богословской проповедью, произнесённой на языке храмовых искусств. Валерий Байдин, культуролог, доктор славянской филологии (Нормандия) Фото: из архивов Казанского скита (Муазене) и Наталии Зелениной (Фонтенбло) 21.02.2012 г. Впервые опубликована на портале «Русский мiръ»: http://russkymir.org/rm/index.php/muazen2 КИФА №4(142), март 2012 года |