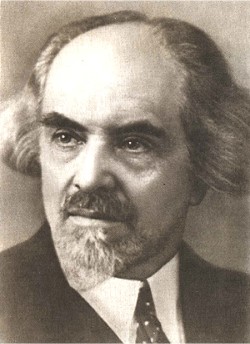

Николай Бердяев и православная традиция Из книги Оливье Клемана «Русский философ во Франции»  К 90-летнему юбилею Оливье Клемана мы публикуем отрывок из его книги о Николае Бердяеве. Это исследование ценно для современного читателя как минимум по двум причинам. К 90-летнему юбилею Оливье Клемана мы публикуем отрывок из его книги о Николае Бердяеве. Это исследование ценно для современного читателя как минимум по двум причинам.

Во-первых, как подчеркивает сам Клеман, Бердяев был одним из тех, кто невольно содействовал его обращению из неверующего агностика в христианство, причем в христианство православное, которое открылось ему в том числе благодаря пророческому свидетельству русского философа о свободе во Христе. Таким образом, осмысление Клеманом бердяевских идей приоткрывает перед нами тайну обращения самого французского богослова, рисует ту повесть духовной судьбы человека, чтение которой никогда ни для кого не будет занятием напрасным. Во-вторых, Клеман прочитывает Бердяева, сообщая нам богословскую интерпретацию его идей. Это особенно ценно в наше время, когда интерес к Бердяеву сильно упал, когда внешняя канва его жизни и творчества достаточно изучена, но на глубине его понимают все так же недостаточно, как и прежде (на что он сам иногда сетовал в своих книгах). Понять пророка может только тот, кто сам в какой-то степени является пророком. Клеман несомненно обладал творческим даром богословствования в русле восточно-христианской традиции, с ее акцентом на гнозисе (но не на гностицизме!) и на таинственном видении явления божественного света и славы, просвечивающих сквозь все творение, являющихся предзнаменованием грядущего преображения и человека, и всего мира. Клеман намечает пути для снятия тех внешних антиномий в мысли Бердяева, которые для многих были и продолжают быть препятствием в осознании его великого призвания в православии как нового пророка и христианского гностика, которое столь точно предвидел св. старец Алексий Мечев, благословляя его на изгнанническую жизнь и труды вне родины. Книга «Olivier Clement. Berdiaev - Un philosophe russe en France. Paris» вышла в 1991 г. на французском языке и до сих пор не переведена на русский. Публикуемый отрывок впервые открывает ее для русскоязычного читателя. * * * Сегодня после стольких недоразумений необходимо сказать со всей определенностью: Николай Бердяев был, есть и, несомненно, будет одним из наиболее значимых исповедников православной веры, причем со временем значение его трудов будет только возрастать. Уже сегодня в России многие молодые люди из тех, кто горяч и требователен, кто жаждет найти свободу и смысл жизни, именно благодаря ему открывают православие. Я постараюсь раскрыть и показать связь между Бердяевым и православием сначала в исторической, а затем в духовной области. I.  В истории часто действует принцип: каковы идеи, таковы и люди. В православной церкви Бердяев известен как религиозный философ. Он - мирянин, соединяющий в себе пророческий дар и дар христианского гнозиса. В истории часто действует принцип: каковы идеи, таковы и люди. В православной церкви Бердяев известен как религиозный философ. Он - мирянин, соединяющий в себе пророческий дар и дар христианского гнозиса.

a) Бердяев - русский религиозный философ, или, в более широком смысле, так как Греция и Румыния знали аналогичные примеры, просто религиозный философ. Он никогда не считал себя богословом в банальном смысле этого слова: измерителем правильности веры, по выражению Анри Марру (H.I. Marrou), «корректором меры и веса» в церковной организации. Он всегда тщательно хранил свое право свободного исследования, свою судьбу исследователя, включающую все опасности; ту землю, которая едва появилась из океана будущего. Как религиозный философ он одновременно противополагает себя и схоластическому богословию, имеющему тенденцию систематизировать таинство и как бы овладевать им рационально, и философии западного типа, упорно использующей рефлексивные приемы для познания вопросов бытия, которые этим приемам не поддаются. Бердяев отказывается отделять «знание для жизни» от «целостного духовного опыта человека, его религиозной веры и мистических созерцаний». Он думает внутри таинства, он исходит из духовного опыта, чтобы все представить в новом свете, не исключая из этого опыта ежедневные политические и культурные поединки. Религиозный философ - меньше всего тот, кто формулирует православие, это скорее тот, кто, погруженный в первоосновы православия, формулирует новым образом жизнь в целом, являясь настолько же публицистом, насколько философом. Однако думаю, что в православной традиции нет оснований акцентировать противоположность богословия и религиозной философии. В конце концов, святые отцы, из которых многие страстно интересовались языческой мыслью своего времени, говорили о «нашей философии» и «настоящем гнозисе». Центральным понятием современной русской религиозной мысли является целостное знание, со времен великих славянофилов уходящее своими корнями в тему, поднятую исихастами, - человека, восстановленного в своей целостности через единство ума и сердца. Это восстановление целостности, по мнению славянофилов, есть необходимое условие причастности таинству. Есть моменты, где традиция входит в состояние синтеза и ищет новых выражений. Эти выражения часто восстают против предыдущих, затвердевших в уже состоявшемся богословии, но кто знает, не для того ли это происходит, чтобы послушно следуя велениям духа, заново увидеть нашего современника? Когда исследование отваживается идти не по проторенной дорожке, именно потому, что оно хочет идти там, где еще не ступала нога человека, оно почти всегда уязвимо, неуравновешенно, иногда «еретично»; но не есть ли это единственная возможность открывать пути жизни Предания, которое впоследствии признает своих? Эти замечания можно отнести к опыту Оригена, Григория Нисского, Дионисия Ареопагита и Симеона Нового Богослова. Нельзя ли их отнести, mutatis mutandis1, и к мысли Бердяева? Такое мощное, такое вдохновенное произведение, как «Дух и Свобода»2, не является ли в наш век одним из основных проявлений не только живущего, но и созидающего православного богословия? Я отвечаю - да, и приношу следующее свидетельство. В то время была война наций и идеологий, для меня - ночь души. Мне было двадцать лет; эта книга, прочитанная случайно, мне показала вдруг, что можно быть христианином в двадцатом веке. И сегодня, когда индифферентность молодых людей ставит под сомнение само существование богословия, я вновь обращаюсь к этой книге. Можно было бы стать позитивистами, но, слава Богу, Бердяев рядом, чтобы напомнить нам, что Церковь не есть только церковь учащая (ecclesia docens), но и церковь учащаяся (ecclesia quaerens). б) В отличие от Булгакова, Бердяев, воспитанный матерью, наполовину католичкой, и отцом, выросшим на идеях Вольтера и Толстого, не знал в своем детстве вкуса православия. Его обращение, как и непрекращающийся, мучительный и одновременно вдохновенный процесс углубления веры, не были возвращением к детству: вот почему его мысль, «замкнутая» на «возвращении в рай» в эсхатологической перспективе, была совершенно «взрослой». В своем поиске Бердяев сначала пришел не к православию, а к христианству, правда, воспринятому в русской тональности, а значит, бесповоротно православному. Освободившись благодаря Ницше от увлечения марксизмом, он распознает в обреченном на провал ницшеанском поиске сверхчеловека тоску по божественному. Вл. Соловьев и Несмелов, затем отцы церкви - Григорий Нисский (которого Бердяев цитирует в «Философии свободы»), Афанасий Александрийский, Ириней Лионский заново приводят его живым и обновленным образом к великому упованию православия: Бог сделался человеком, чтобы человек мог стать богом. Если смотреть сквозь призму Хомякова и особенно «Легенду о великом инквизиторе» - чтобы человек мог стать свободным. Но Бердяев мечтал сначала о мистической и вселенской Церкви, в которой все были бы священниками, где таинства были бы не чем иным, как углублением всей жизни: «Сама жизнь должна превратиться в евхаристию», - писал он в 1907 г. в статье «Новое религиозное сознание и общественность». Только в 1909 г. он входит в православную Церко вь, покидая литературные, точнее, мистико-литературные игры столицы, чтобы открыть духовные корни национальной жизни. В 1910 г., во время духовного кризиса интеллигенции, он пишет: «С Церковью не торгуются, ей не ставят условий» - как минимум в том, что касается ее божественного измерения, ее силы воскресной, не только явной, но и скрытой, силы таинств и даров. Он чаял активной, преображающей эсхатологии, способной придать смысл труду и творчеству человека, создать просвещенную и простую разумность, справедливость, которая могла бы решить проблему хлеба, но не притязала бы на решение вопроса смысла жизни. В то время Бердяев принимает участие в возрождении православной мысли, отмеченном, среди прочих, такими именами как Сергий Булгаков и Павел Флоренский. Он публикует две важные работы - «Философия свободы» в 1911 г. и эссе о Хомякове в 1912 г. - уравновешивающие будущее развитие бердяевской мысли через метафизику таинств, которые христианизируют в православной перспективе Богоявления космический смысл «нового религиозного сознания», где и нащупываются пути русского религиозного Возрождения. В любом случае, бескомпромиссная свобода Бердяева, его почти болезненный нонконформизм, его потребность в Церкви, способной открыться всякой творческой активности человека и преобразить ее, вскоре заставят его отойти от церковной институции как от слишком формализованной реальности. Он отвергнет эстетическую «стилизацию» под традиционное Православие, намечающуюся во фракции христианской интеллигенции, в потворстве чему он упрекает Флоренского. Духовный поиск некоторых сект зачаровывает его своей свободой, глубиной и народной спонтанностью. В то время как Синод благословляет вмешательство русского военного флота для подавления на Афоне так называемой ереси «имяславцев», Бердяев страстно отстаивает Павлово воззвание: «Духа не угашайте»; так родилось название его статьи - «Гасители Духа», против которых в дальнейшем он не перестанет бороться. Еще более важной в тот же самый период была неудавшаяся попытка знакомства Бердяева с традицией старчества во время разочаровавшего его посещения Зосимова скита. Здесь разворачивается драма русской религиозной философии в ее отношении к православной традиции. Религиозная философия, которая стремится осветить Фаворским светом всю современную культуру, развивается в тот момент, когда традиция филокалии3 в России теряет свою силу и гаснет. Из практики русского отшельничества и умного делания принципиально исключались самые сильные «гностические» тексты, самые богатые силой преображения - тексты Паламы, например. Таково, в целом, пиетистское добротолюбие. Во многом перегибы и неуравновешенность бердяевской мысли объясняются ослаблением традиции. Против пресной индивидуализированной односторонне монастырской духовности, против официального богословия, интерпретирующего благую весть Евангелия исключительно морализирующими понятиями, его книга «Смысл творчества», написанная 1913 г., с романтической силой юности отстаивает творческую духовность, способную в действительности преобразить всего человека и космос. Когда исследование отваживается идти не по проторенной дорожке... оно почти всегда уязвимо... иногда «еретично»; но не есть ли это единственная возможность открывать пути жизни Предания, которое впоследствии признает своих? Война и революция освободят Бердяева от этого романтизма, углубляя его поиски в области христианской антропологии и космологии. Именно в жестоких, но и плодотворных 1917-1922 гг., в перевернутой революцией России, где он решает остаться, Николай Бердяев определяет свое положение в Церкви: он - мирянин, свободно исполняющий харизму пророка и гностика в познании глубин человека и космоса. В те годы, когда Бердяев старается отстоять в сердце революции, уже угрожающей тоталитаризмом, свободу духа и обновленное христианство, он встречает, наконец, аутентичного представителя традиционного христианства, прошедшего горнила испытаний и очищенного ими, настоящего старца, простого женатого священника отца Алексея Мечёва. «Именно благодаря ему я вновь почувствовал свою связь с Церковью, связь, которая существовала, несмотря на мою жесткую критику». К нему пойдет Бердяев, когда узнает о своем неминуемом изгнании. (Их последний разговор был записан свояченицей философа: «Я ему говорю, сколь мучительно было бы для меня покинуть родину. - Вы должны уехать, - ответил мне отец Алексей, - надо, чтобы Ваше слово услышали на Западе».) На Западе в Париже в православном рассеянии Бердяев будет обоснованно отстаивать свою позицию. Он не перестанет бороться против нетерпимости, страха и несправедливости, - объясняя ностальгирующим эмигрантам необходимость в России свидетельства веры, очищенного лишениями и бессилием; но также изобличая дух Великого Инквизитора, когда патриархальная иерархия осудила, основываясь на составленных выдержках, софиологию отца Сергия Булгакова. С помощью журнала «Путь», который он издает, Бердяев поддерживает великий поток религиозной философии и современного богословия, давая слово, как Пеги в Тетрадях Пятнадцати, людям самых разных взглядов, заботясь лишь о том, чтобы они были свободными, творческими и созидательными. Он направляет своих друзей и молодежь к активной любви, к пути Алеши Карамазова, вдохновляясь и вдохновляя примерами матери Марии (Скобцовой) и о. Димитрия Клепинина, которые оба во время войны отдадут свои жизни, спасая евреев. В конце 30-х годов в русской диаспоре занимает ведущее место неопатристическое движение и увлечение церковной мистикой. Оба этих движения достаточно чужды Бердяеву. Он очень страдает от православного фундаментализма, который, в зависимости от среды, изобличает его то как «еретика», то как «красного». Однако до конца своих дней, даже когда он отчаивался, даже когда его спрашивали, как мать Марию, не покинул ли Дух Божий Церковь, даже когда на Западе хотели сделать из него гуру, мага вне церковной ограды, он оставался верен своему призванию пророка, укорененного в православной традиции. «Очень важно, - писал он в одном из последних трудов, - сохранить связь с Церковью, чтобы движение к новому излиянию Духа не деградировало в сектантство. Особенно важно поддерживать эту связь с православной церковью, имеющей огромные возможности». Отпевал Бердяева о. Евграф Ковалевский. Бердяев завещал свой дом в Кламаре Русской православной церкви с тем, чтобы в нем устроили часовню Святому Духу. II. В духовной сфере я хотел бы показать глубокую принадлежность Бердяева к православной традиции на примере трех принципиальных для него вопросов: - общая тематика его трудов; - глубоко православный смысл его наиболее рискованных исследований; - способность к различению духовных типов. Перевод с французского Александры Ошариной при участии Натальи Ликвинцевой Полностью отрывок из книги О. Клемана см. в печатной версии газеты

------------------- 1 С учетом соответствующих различий. 2 В оригинале - «Философия свободного духа». 3 Добротолюбия. КИФА №15(137) ноябрь 2011 года |