О русскости и советскости

Интервью с режиссёром Михаилом Львовичем Ордовским-Танаевским

Михаил Львович, снимая свои фильмы, посвящённые русскому зарубежью, Вы немало общались с потомками тех, кто вынужден был покинуть родину. Может ли это общение подсказать, какие существуют искажения в нашем восприятии исторической России, существовавшей до 1917 года? Что мы неправильно помним, понимаем? Я могу сразу сказать, что меня потрясло. Язык. Он какой-то другой, но ощущается как более родной.

Видите ли, в чём дело: язык – одно из явлений нашей памяти. Внутренним законом для первой русской эмиграции было правило: дома только по-русски, на улице – на местном языке. Дети очень сопротивлялись этому, поскольку ходили в школу, а там говорили на местном языке. Но их заставляли говорить по-русски. В конце концов они остались с тем русским языком, которым владели родители.

Естественно, это тот язык, который был до 1917 года, включая грамматику. В русских церковноприходских школах и гимназиях Югославии грамматика была ещё старая, они не переходили на новую грамматику, там были большие споры на эту тему... Когда мы с моим другом писали книгу о русско-сербской гимназии, один из её бывших выпускников, живущий в Каракасе, прислал нам текст со старой грамматикой. Он сейчас священник, «бывший зубодёр», как он сам себя называет. И мы поместили в книгу весь текст именно со старой грамматикой. Должен сказать, что это выглядит замечательно.

Теперь о главном. Я затрудняюсь подробно рассказать, что именно они увезли с собой из того, что было до 1917 года, хотя мой прадед, Николай Александрович Ордовский-Танаевский, написал большую книгу воспоминаний, которая полностью посвящена его жизни в России до революции. Там он последовательно рассказывает об учёбе в юнкерском училище, о службе в армии, о гражданской службе. Он был последним тобольским губернатором; в 1918 году он эмигрировал.

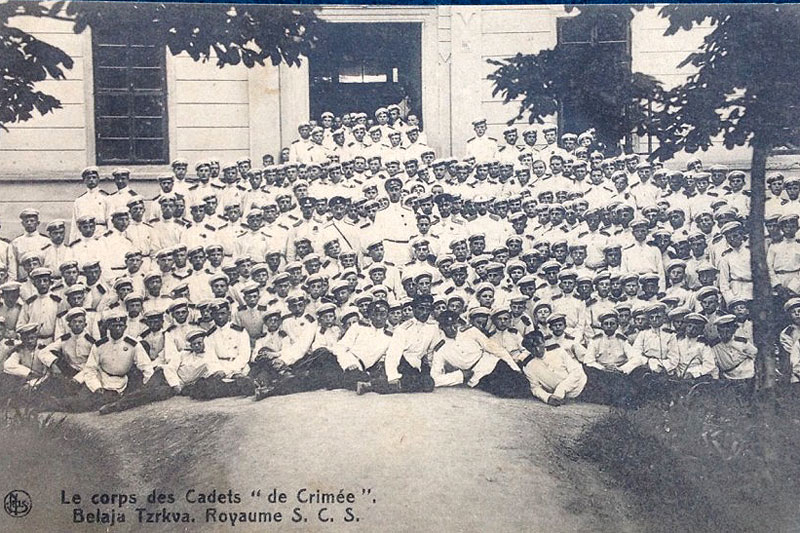

Но дело в том, что у наших русских эмигрантов существует некое понятие, которое звучит так: «русскость». В это понятие включено практически всё. Например, на арке в актовом зале кадетского корпуса в Белой Церкви в Югославии висела такая надпись: «Родиться русским слишком мало, им нужно быть, им нужно стать». На этом зиждилось воспитание, это был один из его краеугольных камней.

Конечно, в русско-сербской гимназии в основном образование было гуманитарным, поскольку создатели её понимали, что им не хватит сил дать на нужном уровне и техническое, и гуманитарное образование. Они выбрали гуманитарное, основанное на русской истории и русской литературе. Причём программы были значительно дополнены по сравнению с теми, что были в учебных заведениях до 1917 года, включая литературу конца XIX – начала ХХ века и те произведения, которые появились уже в эмиграции, ну и, естественно, историю, которая была продолжена до настоящего для них времени. На всём этом они и держались.

У них был свой постоянный круг общения. В семьях очень следили, чтобы девочки не выходили замуж за местных. Если у мальчиков появлялась местная невеста, то уж деваться было некуда. А девочек не выпускали вообще, и скандалы на эту тему были совершенно безумные. Это замкнутый круг, конечно, который так или иначе в конце концов превращался в ловушку. И третье поколение эмиграции всё равно русского языка практически уже не знает. Да и старшие включают в него множество заимствованных слов: «авион» (самолёт), «фризер» (холодильник)...

На самом деле поначалу мне было довольно сложно с ними беседовать, потому что я-то говорил на «советском» русском языке, и они на меня иногда смотрели просто выпучив глаза. А когда я снял свой первый фильм об эмиграции, о русской колонии в Венесуэле – он называется «Кто ты такой?» – и этот фильм получил приз на фестивале «Сталкер» в Москве, то позже, в Петербурге, мне позвонили из киноинститута и попросили показать этот фильм студентам. Я спросил: «На каком отделении вы преподаёте – режиссёрском, операторском? К чему мне готовиться?» и мне ответили: «Мы с кафедры русского языка и хотели бы, чтобы наши студенты услышали настоящий русский язык».

Вот я и чувствую, что он «более настоящий», а почему – не могу объяснить.

Так это и есть русскость, понимаете? То понятие, которое у них было, а у нас его категорически не было. Я примерно понимаю, что такое «советскость», а вот что такое русскость... Это не сразу даётся.

Тут ещё важно понимать, что большая часть нашей эмиграции, как военные, так и гражданские, владели таким понятием, вымершим в Советском Союзе, я так считаю, как понятие «честь». Оно включало в себя и манеру поведения в том числе. Даже здесь у нас в представителях старшего поколения это ещё оставалось порой. Мой отец, 1914 года рождения, ныне покойный, всегда жил в Советском Союзе. Его просто не смогли вывезти, и мы остались тут. Перед пенсией он работал лифтёром (он был инженер-конструктор, но у него не было высшего образования). Когда он умер, нам позвонили из жилконторы и сказали: «Можно, мы придём к вам на поминки? Мы очень уважали и любили Льва Александровича». И вот одна из сотрудниц этой жилконторы на поминках встала и сказала слова, которые я запомнил на всю оставшуюся жизнь: «Вот Лев Александрович умер, и завтра все снова начнут ругаться матом. А при нём ругаться было нельзя»... Это был 1987 год.

Беседовали Александра Колымагина, Анастасия Наконечная

Фото: Никита Комаров

Кифа № 1 (257), январь 2020 года