Сегодня исполняется сто лет с первого официального декрета советской власти об устройстве системы лагерей

Сегодня исполняется сто лет с первого официального декрета советской власти об устройстве системы лагерей (текст его можно прочитать здесь). Конечно, это не значит, что до 1919 года большевики не устраивали лагерей, но сама по себе эта дата дает возможность лишний раз вспомнить двух главных свидетелей, рассказавших миру о том, чем стала за годы и десятилетия страшная, изначально бесчеловечная система ГУЛАГа.

Не оставляй первой любви своей

Говорят, что первая любовь не ржавеет. Как всякое самостоятельное чувство, первая любовь верна и глубока и по большому счёту – единственна. Прошло около двадцати лет с того дня, когда я, только вернувшись из армии, попросил отца купить мне четырехтомник Шаламова: имя автора отпечатано каким-то блёклым золотом, чёрно-серая обложка, твёрдый переплет. Внутри – страшный опыт арестанта-одиночки, заброшенного на необитаемую планету, имевшего дерзость выжить и при этом остаться самим собой. К тому времени я уже прочитал кое-что – «Тифозный карантин», «Артиста лопаты», стихотворение «Камея» («На склоне гор, на склоне лет...» – стихи, в которых есть любовь и нет надежды, вернее, надежда заледенела и ждёт короткого северного лета, чтобы ожить, как стланик). Но в тот момент, когда я взял эти книги в руки – четыре тома страданий и отчаяния, зафиксированных с жутковатой педантичностью, – в меня поселилась ничем не объяснимая уверенность: я нашёл что-то настоящее и оно будет со мной всегда.

Шаламов сразу взял меня за живое – и не отпустил. Его короткие рассказы, похожие на вдох на морозе, питали, как кислород. Казалось бы, в этом высокогорье было нечем дышать: автор был безжалостен. В мире, в котором всерьёз ведутся дискуссии о том, что лучше – холод или голод, большая пайка или маленькая – нет места сентиментальности, она смешна и неуместна, как вопрос: «За что?», обращённый к следователю или охраннику. Шаламов не только описывал происходившее с ним в лагерях, не только делился презрением и ненавистью к мучителям – он ставил неутешительный диагноз всему миру. Героем его произведений был человек, потерявший всё, кроме своей человечности, забывший обо всём, кроме сегодняшнего дня – человек без памяти, без прошлого и будущего, ни на что не надеющийся, но ещё живой. Ему противостоял анти-человек – неважно, блатной или из лагерной администрации, свой брат зек или конвоир, который добровольно забыл о себе, проиграл свое первородство в карты. И если по факту это столкновение означало смерть человека, то по существу – его торжество и воскресение, даже из вечной мерзлоты.

Несмотря на общую тему, Шаламов сильно отличается от других писателей-лагерников. Солженицын писал о национальной катастрофе, Шаламов – об экзистенциальном выборе. Быть или не быть – ни больше, ни меньше. Иван Денисович терпит и надеется, и знает, что вытерпит; шаламовские Крист и Андреев почти бесстрастны, потому что знают: да, всякий прожитый день – удача, найденный окурок – счастье, но возвращение Орфея из ада невозможно.

Несмотря на безотрадность, которая живет в рассказах Шаламова, в них не было цинизма и рисовки; возможно, поэтому чтение даже самых страшных страниц всегда меня утешало. «Я хотел бы быть обрубком, человеческим обрубком...», – это не поза, не актёрство, даже не отчаяние. Ударение в этой фразе – на слове «человек». Банальная мысль о том, что «главное – остаться человеком», переставала фальшивить и обретала своё истинное звучание: в человеке есть нечто большее, чем тело, чем сумма его ощущений и рефлексов, большее, чем инстинкт самосохранения («Умри ты сегодня, а я завтра»). Это большее нельзя описать немного истрепанным словом «душа», это «что-то» напоминает первую любовь или забытую радость, оно пребывает в самом сердце бытия. И это «что-то», как центральная ось, держит шаламовскую прозу, тихо и твёрдо напоминая, что человека нельзя отменить, потерять, до конца истратить.

За время, которое прошло с той первой покупки, я перепробовал несколько занятий, открыл для себя Церковь, поступил в семинарию и даже стал священником. Казалось бы, социалист Шаламов с его стоической философией должен навсегда отойти на задний план и превратиться в воспоминание. Но... первая любовь не ржавеет. Вопреки моим предположениям, Шаламов продолжал быть где-то рядом, даже если я не брал в руки его книг. И сейчас, когда мне бывает тяжело или страшно, я опять принимаю это горькое лекарство – и опять ранним утром становлюсь в строй на утренний развод, когда так холодно, что мерзнет даже тишина, стоящая над тайгой; вместе с ним (потому что и я мог быть с ним, родись я в другое время) деревянными руками вожу тачку с углем, так же, как он, подбираю картофельные очистки у барака хозобслуги. И удивительно – мне всегда становится легче, всегда светлее. Шаламов буквально за волосы вытаскивает из трясины житейского отчаяния и говорит: «Не сдавайся, иди до конца». Лживый мир, в котором нет ничего, за что можно держаться и во что можно верить, мир, в котором хитрый и сильный прав, а слабому надлежит умереть, мир, в котором есть только свободное падение вниз – вот в эту самую секунду, вдруг исчезает, и оживает другой, настоящий, серьезный и тихий, в сердце которого стоит Тот, Кто и есть Любовь.

Священник Александр Сухарев

Источник: Кифа № 13 (231), ноябрь 2017 года

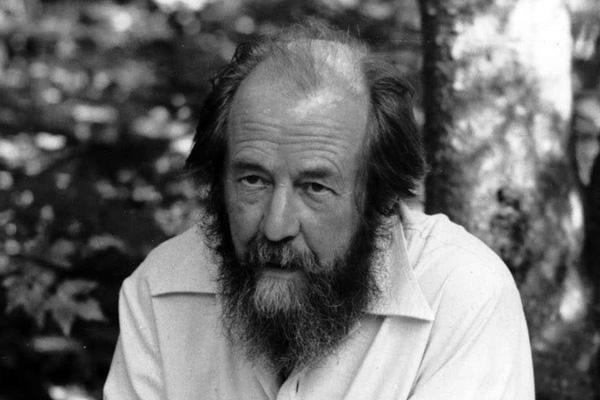

Чудо Солженицына

Из интервью с профессором Никитой Алексеевичем Струве

А.М. Копировский: Никита Алексеевич, Вы говорите о религиозном значении книг Солженицына. Какое очищающее действие производит то, что он описывает?

Н.А. Струве: Я отвечу Вам выражением о. Александра Шмемана, который лучше всего писал о религиозном вдохновении Александра Исаевича. Он говорил о «чуде» Солженицына. Это чудо – в том, что он отличался своей бескомпромиссной приверженностью к правде вплоть до жертвы как показывает его судьба. Исключительная судьба! У него было столько испытаний, он перешел через грань смерти – и всё это принял с благодарностью и с претворением во благо. И это отразилось на всём его творчестве.

А.М. Копировский: Какими Вы видите сейчас перспективы его восприятия в России? Не есть ли эта конференция просто дань его памяти – и всё? Или что-то пойдёт дальше? Как издаются его книги, как они распространяются?

Н.А. Струве: С одной стороны, его творчество не однородно – некоторые его вещи легко прочесть, а другие даются современному читателю с трудом, потому что они, хотя и очень уплотнённые, но в то же время и очень протяжные, как, например, эпопея революции. С другой стороны, меня никогда не беспокоил вопрос о будущей судьбе его творчества. Солженицына уже прочли, он уже вошёл в литературу, в историю. Будут ли его читать? Будут разные времена, кое-что, может быть, не прочтут, кое-что вдруг откроют заново. Предсказать это трудно. Он писатель не на время какое-то, а на века.

А.М. Копировский: Мы вспоминаем ещё одну дату: семидесятилетие казни Мандельштама. Что Вы могли бы сказать в связи с этой датой?

Н.А. Струве: Это тоже уникальный в истории пример жертвы, вернее, добровольного шествия на смерть. Когда Мандельштам в 33-м году написал стишки о Сталине, он знал, на что идёт. Было время впоследствии, когда он понадеялся трагическую развязку оттянуть. Но его основной поступок уникален, никто из поэтов на такую добровольную жертву не пошёл. Может быть, лишь Гумилёв дал в этом пример. Я считаю, что Мандельштам тоже принадлежит не только ко многим русским «святым от литературы», но что он настоящий, чистый мученик. Солженицына можно с ним сопоставить – он тоже шёл на полную жертву и только чудом выжил. Как известно, в Новочеркасске в 1971 г. его КГБ пыталось убить, но он ли преодолел яд, который ему вспрыснули болгарским зонтиком, или Господь его помиловал – это уже вне нашего постижения. Мы можем гордиться, что в светозарных стихах Осипа Мандельштама, как и в творчестве Солженицына, полностью соединились этика и эстетика.

Из интервью со священником Иоанном Приваловым

«Архипелаг ГУЛАГ» - это на сегодняшний день единственный памятник советской эпохи. И если нам захочется снова потосковать по советскому времени, надо просто открыть «Архипелаг ГУЛАГ», чтобы с его страниц на нас повеяло ужасом, который тогда был.

Сейчас уже очень многое сделано, чтобы уничтожить память о том времени, но «Архипелаг ГУЛАГ» дает возможность погрузиться в него. Он интересно построен, можно понять как происходило схождение в ад (этому посвящен 1 том), как шла жизнь на дне (2 том) и каким было восхождение (3 том), когда пружина пошла в обратную сторону и все придавленное советской властью, наконец, стало распрямляться. Везде, в том числе и в лагерях. «Архипелаг ГУЛАГ» фиксирует то, что Хрущев стал открывать ворота лагерей не по доброй воле, а потому что в лагерях уже начались освободительные движения – революции, бунты, восстания. Это было еще перед смертью Сталина.

«Архипелаг» дает нам не только память о подавлении всего живого, что мы знали и помнили, он возвращает опыт сопротивления этому, о чем очень мало говорят. Может быть, потому что дальше первого тома, как правило, люди его не читали.

Источник: КИФА №16(90) декабрь 2008 года

ВСЕХ ЛИ ПРОЩАТЬ?

Фрагменты из третьего тома книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»

Сгоняя Пятьдесят Восьмую в Особые лагеря, Сталин почти забавлялся своей силой. И без того они содержались у него как нельзя надёжней, – а он сам себя вздумал перехитрить – еще лучше сделать. Он думал – так будет страшней. А вышло наоборот.

Вся система подавления, разработанная при нём, была основана на разъединении недовольных; на том, чтоб они не взглянули друг другу в глаза, не сосчитались – сколько их; на том, чтобы внушить всем, и самим недовольным, что никаких недовольных нет, что есть только отдельные злобствующие обречённые одиночки с пустотой в душе.

Но в Особых лагерях недовольные встретились многотысячными массами. И сосчитались. И разобрались, что в душе у них отнюдь не пустота, а высшие представления о жизни, чем у тюремщиков; чем у их предателей; чем у теоретиков, объясняющих, почему им надо гнить в лагере.

Сперва такая новизна Особлага почти никому не была заметна. Внешне тянулось так, будто это продолжение ИТЛ. Только быстро скисли блатные, столпы лагерного режима и начальства. Но как будто жестокость надзирателей и увеличенная площадь БУРа восполняли эту потерю.

Однако вот что: скисли блатные – в лагере не стало воровства. В тумбочке оказалось можно оставить пайку. На ночь ботинки можно не класть под голову, можно бросить их на пол – и утром они будут там. Можно кисет с табаком оставить на ночь в тумбочке, не тереть его ночь в кармане под боком.

Кажется, это мелочи? Нет, огромно! Не стало воровства – и люди без подозрения и с симпатией посмотрели на своих соседей. Слушайте, ребята, а может мы правда того... политические?..

А если политические – так можно немного повольней и говорить – между двумя вагонками и у бригадного костра. Ну, оглянуться, конечно, кто тут рядом. Да в конце концов чёрт с ним, пусть наматывают, четвертная уже есть, куда еще мотать?

Начинает отмирать и вся прежняя лагерная психология: умри ты сегодня, а я завтра; всё равно никогда справедливости не добьёшься; так было, так будет... А почему – не добьёшься?.. А почему – «будет»?..

Начинаются в бригаде тихие разговоры не о пайке совсем, не о каше, а о таких делах, что и на воле не услышишь – и всё вольней! и всё вольней! и всё вольней! – и бригадир вдруг теряет ощущение всезначимости своего кулака. У одних бригадиров кулак совсем перестает подниматься, у других – реже, легче. Бригадир и сам, не возвышаясь, присаживается послушать, потолковать. И бригадники начинают смотреть на него как на товарища – тоже ведь наш.

Бригадиры приходят в ППЧ, в бухгалтерию, и по десяткам мелких вопросов – кому срезать, не срезать пайку, кого куда отчислить – придурки тоже воспринимают от них этот новый воздух, это облачко серьёзности, ответственности, нового какого-то смысла.

И придуркам, пока еще далеко не всем, это передаётся. Они ехали сюда с таким жадным желанием захватить посты, и вот захватили их, и отчего бы им не жить так же хорошо, как в ИТЛ: запираться в кабинке, жарить картошку с салом, жить между собой, отделясь от работяг? Нет! Оказывается, не это главное. Как, а что же главное?.. Становится неприличным хвастать кровопийством, как было в ИТЛ, хвастать тем, что живёшь за счёт других. И придурки находят себе друзей среди работяг и, расстелив на земле свои новенькие телогрейки рядом с их чумазыми, охотно пролёживают с ними воскресенья в беседах.

И главное деление людей оказывается не такое грубое, как было в ИТЛ: придурки – работяги, бытовики – Пятьдесят Восьмая, а сложней и интересней гораздо: землячества, религиозные группы, люди бывалые, люди учёные.

Начальство еще нескоро-нескоро что-то поймёт и заметит. А нарядчики уже не носят дрынов и даже не рычат, как раньше. Они дружески обращаются к бригадирам: на развод, мол, пора, Комов. (Не то, чтоб душу нарядчиков проняло, а – что-то беспокоющее в воздухе новое.)

Но всё это медленно. Месяцы, месяцы и месяцы уходят на эти перемены. Эти перемены медленнее сезонных. Они затрагивают не всех бригадиров, не всех придурков – лишь тех, у кого под спудом и пеплом сохранились остатки совести и братства. А кому нравится остаться сволочью – вполне успешно остаётся ею. Настоящего сдвига сознания – сдвига трясением, сдвига героического – еще нет. И по-прежнему лагерь пребывает лагерем, и мы угнетены и беспомощны, и разве то остаётся нам, что лезть вон туда под проволоку и бежать в степь, а нас бы поливали автоматами и травили собаками.

Смелая мысль, отчаянная мысль, мысль-ступень: а как сделать, чтоб не мы от них бежали, а они бы побежали от нас?

Довольно только задать этот вопрос, скольким-то людям додуматься и задать, скольким-то выслушать – и окончилась в лагере эпоха побегов. И началась – эпоха мятежей.

(глава «Каторга»)

* * *

Как только ни изогнётся единый человек за жизнь! И каким новым для себя и для других! И одного из этих – совсем разных – мы по приказу, по закону, по порыву, по ослеплению готовно и радостно побиваем камнями.

Но если камень – вываливается из твоей руки?.. Но если сам окажешься в глубокой беде – и возникает в тебе новый взгляд. На вину. На виновного. На него и на себя.

В толщине этой книги уже много было высказано прощений. И возражают мне удивлённо и негодующе: где же предел? Не всех же прощать!

А я – и не всех. Я только – павших. Пока возвышается идол на командной своей высоте и с властительной укладкою лба бесчувственно и самодовольно коверкает наши жизни – дайте мне камень потяжелее! а ну, перехватим бревно вдесятером да шибанём-ка его!

Но как только он сверзился, упал, и от земного удара первая бороздка сознания прошла по его лицу – отведите ваши камни!

Он сам возвращается в человечество.

Не лишите его этого божественного пути.

(глава «Ссылка»)