Проблемы исторической и национальной памяти в России и на Западе

Фрагменты публичной лекции профессора Жоржа Нива, прочитанной 4 декабря 2006 г. в Областной библиотеке г. Архангельска

Я не собирался читать лекцию, мне скорее хотелось поделиться в довольно свободной форме размышлениями над проблемой исторической памяти. Тема эта меня давно интересует как историка идей, как гражданина, христианина, человека.

Человек не может жить без памяти. Вместе со своим другом Александром Архангельским, писателем и журналистом, я задумал книгу, которую хотел бы назвать «Урочища русской памяти». Я взял пример с книги группы историков под редакцией французского историка Пьера Нора «Места памяти», которая вышла в начале 80-х гг. До появления этой книги выражение «места памяти» не существовало. Но книга вышла, имела невероятный успех, и многие стали пользоваться этим французским выражением, даже не зная, откуда оно произошло.

ПАМЯТЬ В РУССКОЙ ИСТОРИИ

Я приведу несколько примеров из русской истории. Академик Лихачев, столетие которого мы недавно отмечали, многое сделал для сохранения памяти в России. Но надо попытаться уточнить в этом случае смысл слова «память». Главным образом Дмитрий Сергеевич имел в виду сохранение памяти, которая уничтожалась. Сохранение памяти Древней Руси, сохранение памяти христианской Руси, сохранение памяти региональной Руси. Он создал серию «Памятников литературы Древней Руси» и стремился к сохранению давнего образа русского человека. Ему казалось, что нельзя забывать, что есть образ доброго русского человека, а не только бдительного солдата революции. Он хотел, как мне кажется, в данном случае, бороться с разрывами, которые произошли в русской памяти. Это есть во всех его исторических рассказах. Я использую здесь слово «повесть» или «рассказ», так как нет истории без рассказчика. Как бы ни старалась история быть объективной, нейтральной, все равно она не может обойтись без одного повествователя. Даже если этот повествователь одевается в одежды самого нейтрального ученого.

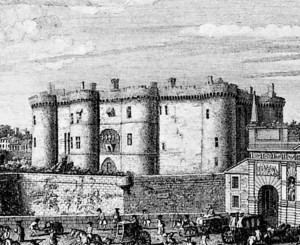

Разрывы, конечно, были и во французской памяти, особенно в эпоху революции. Революция национализировала очень много церквей, монастырей. Несколько городов активно сопротивлялись Конвенту и подверглись активным преследованиям. Мало кто знает, что в течение нескольких месяцев город Лион был наказан конвентом лишением названия. Это было неудобно с точки зрения адреса - город без названия. Но это был такой экстремальный жест, чтобы порвать связь времен, покарать город. Наказание топонимическое сопровождалось большими жестокостями, которые устроили господа Фуше и Карье.

Вы знаете, что топонимика в России тоже активно менялась. Менялась иногда до смешного. Я помню, как в одном селе возле Толгского монастыря в середине 90-х гг. в местном совете мне с юмором перечисляли все названия, которые имела главная улица их села: Благовещенская, Троцкого, Бухарина, Зиновьева, и наконец, Большевиков. Неудачно выбирали название - приходилось менять очень быстро.

Другой пример - Ленинград - Санкт-Петербург. Но не надо забывать, что до Ленинграда был Петроград. Александр Исаевич Солженицын придумал еще один вариант. Его тоже не устраивало возвращаться к Санкт-Петербургу. И если вы помните, то в одном тексте он предлагает называть Ленинград Невоградом, градом на Неве. Во всяком случае, граждане Ленинграда, по предложению их мэра Анатолия Собчака, выбрали возвращение к первому названию. Но область остается Ленинградской.

Такая двойственность топонимики, и вообще символики, повсюду в России. В России, например, сейчас два флага: трехцветный, российский и красный, советский - для армии. Что означает эта двойственность? Она означает, что есть несколько слоев памяти, что люди не готовы выбирать между ними. А власть в данном случае предпочитает не выбирать, а брать и то, и другое.

Эта двойственность, по-моему, объясняет многое из того, что случилось в России. Но разрыв в связи времен, который произошел в 1917 г., был, конечно, очень большим. Началась борьба власти с историками и историков с историей. Так, например, академика Евгения Викторовича Тарле (1875-1955) арестовывали несколько раз. Он написал большой труд о Крымской войне. Когда Сталин возвращал некоторую национальную память России, Тарле выпускали.

ШКОЛА АННАЛОВ

Вы слышали наверняка о «школе анналов». Школа анналов, которая основана в 1920-е гг., считала, что вот это повествование об истории ошибочно. Или очень, так сказать, узко берет действительность. Ныне живущий историк, можно сказать, самый известный сегодня французский историк Эмманюэль Ле Руа Ладюри* написал тридцать лет тому назад свою знаменитую книгу «История одной деревни в Лангедоке». Он, благодаря архивам, может уйти назад до XV века, потому что во многих деревнях французских есть архивы до XV века. Это архивы церкви, которые перешли в мэрии по приказанию конвента, и это архивы нотариусов. Вот эти архивы нотариусов содержат всю нашу историю. То есть историю браков, наследств, кто какой дом получает - самое важное, т.е. споры о частной собственности. И «Монтайю» - это образец новой истории. Что важнее: история монархов, которые создали Францию, или республик, которые потом чередуются, или история Монтайю, этой деревушки? Неизвестно. Может быть, «Монтайю» дает более верный образ того, как жили люди.

Или другой представитель «школы анналов» Филипп Арьес написал историю смерти. То есть - как люди умирают. Они умирали совершенно по-другому раньше. Раньше обязательно вся семья собиралась вокруг умирающего за несколько недель до этого события, и все ждали. Человек никогда не умирал один. Были обряды, конечно, христианские, католические. Были и свои обряды у гугенотов. Но эта история смерти меняется в революционное время. Меняется с распространением богаделен, и вплоть до наших дней, когда не принято пожилому человеку жить у своего сына. И есть дома для престарелых. Вплоть до жаркого лета позапрошлого года, когда, увы, мы увидели, что в Париже умерли от жары несколько сотен старых одиноких людей. Стоило только им принести воды... Но время другое. И никто не стучит в дверь, потому что индифферентность, или потому что уехали на каникулы все, или потому что уважают одиночество этого человека, не хотят беспокоить его. Так что история смерти - это другая история, по которой мы тоже можем получить память о нас, кем мы были раньше.

Вчера я упомянул историю исповеди. Казалось бы, исповедь - это очень тайное событие между духовником и исповедующимся. Но в XVII веке в духовных академиях во Франции было написано очень много учебников и книг, которые дают советы духовникам, как вести исповедь. Так что мы можем проследить историю исповеди. А исповедь - это история всего человеческого. На исповеди говорят, как убивали, грабили, обманывали, страдали и т.д.

Мне кажется, что несколько краеведческих работ в России соответствуют школе анналов. Иногда в своей наивности. Но краеведение наверняка спасло много той местной, частной памяти, памяти о том, какими орудиями крестьянин обрабатывал землю, как он строил церковь, как он строил свой амбар и т.д.

Можно говорить также о забытых памятях. Вот в «Урочищах русской памяти» будут две главы. Одна о забытой крестьянской памяти в России и о забытой рабочей памяти в России, которую написал социолог Борис Фирсов из Петербурга. Потому что крестьянская память была уничтожена. А она была. Мой мэтр и учитель Пьер Паскаль, который провел 17 лет в России, был основателем группы французских большевиков в Москве. Он остался в то же время верным католиком. В общем, человек своеобразный. Он написал «Историю моей деревни» в Заволжье. Сейчас я не могу вспомнить как называется эта деревня. Но он увидел в Заволжье, где он проводил лето в 1925-1927 гг., как работал мир рядом с начинающимся колхозом. Эти два учреждения работали параллельно до того момента, когда Сталин решил, что надо насильственным образом установить повсюду колхозы, и тогда было покончено с этим миром. Или Сергей Шмеман, который написал очень интересную книгу, историю одного русского села.

О ПРОЩЕНИИ

Теперь несколько слов об одном аспекте памяти, который у нас растет. Это требование о том, чтобы просили прощения. Требование о том, чтобы, например, французы просили прощения у африканцев за рабовладельческую торговлю. Действительно, владельцы кораблей, которые возили рабов из черной Африки в Бразилию или в Северную Америку, в основном были из города Нант. И вкладывали свои деньги в этот бизнес. Но сами они не занимались ловлей рабов. Они покупали рабов на рынках в этих маленьких африканских королевствах. И местные короли, довольно часто мусульманские, воевали между собой, забирали к себе рабов и их продавали. И эти нантские владельцы кораблей не занимались эксплуатацией в Бразилии и в Америке. Они только этот груз перевозили. И, естественно, богатели на этом.

Сложность этих требований о памяти большая, потому что можно было бы требовать, чтобы африканцы просили друг у друга прощения, потому что первоначальное звено в этой цепи зла - это тот маленький король, который брал в кабалу пленников. И естественно, и в Бразилии, и в Америке есть тоже виновные люди. Но речь идет о предках.

Принято думать, что колонизация была на 100% вредная. Она таковой, конечно, не была. Были и жестокости, но была и медицинская помощь, и много другого было. Был доктор Швейцер и др., и они все свое привносили.

Наши депутаты, я имею в виду французский парламент, вздумали сделать закон о том, чтобы в учебниках было упомянуто о позитивной доле колонизации. И началась хаотическая полемика, на которую мы, французы, очень охочи. Мы очень любим это. Но стоит ли, чтобы наши парламенты вмешивались в учебники по истории, указывали генеральную линию для историков? Конечно, нет. И я считаю, что это глубоко неоправданно.

Но если я думаю обо всех этих требованиях о прощении, которые есть на Западе, и думаю о России, то конечно, и мы об этом говорили на конференции в память академика Лихачева, есть идея, что в России память недостаточно учитывает сегодня некоторые категории жертв, что «Мемориал» со всеми своими разветвлениями - это слишком ограниченная в возможностях организация. Количество жертв, тут мне кажется, наводит на идею, что следовало бы иметь музей этих жертв в центре Москвы, именно столицы. На эту идею, выраженную не многими, а одним русским участником той конференции, другие и вообще все согласились, что это немыслимо сегодня. Что при нынешнем политическом пейзаже выдвинуть и провести через Думу идею, что музей жертвам ГУЛАГа будет построен на Лубянке, немыслимо. Но это доказывает, что есть какие-то острые дефициты памяти, болезненная память.

И вот на Соловках, где я был 3,5 года тому назад, был маленький частный музей о концентрационном лагере, который там существовал до 1939 года. Но музей закрыл директор ансамбля. И в общем музея нет. Хотя сегодня он выдвигает свою идею о новом музее.

Я был на Секирной горе и увидел эту знаменитую лестницу, на которой погибло столько людей. Об этом я читал у Олега Волкова сначала в его прекрасных мемуарах, а потом читал в «Архипелаге ГУЛАГе» и в литературе о Соловках. Я был там и я увидел совершенно новую лестницу, крутую, на которой написано, что отреставрировано с помощью Норвежского королевства. И я лично остался в некотором недоумении. Мне хотелось смотреть не на новую лестницу, блестящую, а на старую гнилую, или на отсутствие этой лестницы. Память нуждается иногда просто в отсутствии. Здесь была лестница, по которой спускали живых зэков, а они доходили до конца лестницы уже мертвыми.

Есть еще одна идея, о которой много говорится в России, - раскаяния. Но это все-таки разные понятия: память и раскаяние. Раскаяние - это все-таки не коллективное чувство, это индивидуальное. Это я могу раскаиваться. И никто не может раскаиваться за меня. Если не я раскаиваюсь, то никакого раскаяния нет. Коллективного раскаяния я не знаю. Тем более что нельзя требовать в буквальном смысле раскаяния от младшего поколения, которое не участвовало ни в какой резне, ни в каком геноциде. И иногда об этом не знает. Но вот если не знает или если отрицает это, как это бывает, тогда возникает проблема исторической памяти. Это значит, что-то не сделано как следовало бы - в школе, в церкви, по телевидению, ибо это играет огромную роль. Конечно, нельзя, чтобы наше младшее поколение несло ношу всей нашей памяти и всех наших грехов. Но некоторых - нужно.

По-моему, Германия стала новой Германией именно потому что в школах стали преподавать не раскаяние, но память о преступлениях, которые были совершены. И я помню музей в городе Марбург. Чудный город. Это город, который был уничтожен британской авиацией накануне подписания прекращения военных действий. Это был последний город в списке городов, которые насчитывали больше 100 000 жителей. И был такой список. Это была карательная акция, конечно, которая вполне понятна, когда исход войны еще не известен, но которая уже вызывает недоумение, когда это произошло накануне подписания перемирия. И этот чудесный город исчез полностью.

Когда я был там на защите диссертации одной дамы, все было построено. Дворец архиепископа был вновь построен. Фрески Тьеполо, которые там были, восстановлены. Вы не увидите ни одного следа войны. Но в музее можно это увидеть. И музей мне показался образцовым примером того, как можно заботиться о памяти. Потому что в этом музее вы видите город, каким он был до войны, и вы видите город после бомбардировки. Что-то ужасающее. Вы видите реконструкции города. Но этим не ограничивается музей. Вы также видите погромы еврейских лавок в начале 30-х гг. Когда начинается экспозиция, вы видите бедных евреев, которых ведут на площадь за бороду и толкают ножами. То есть музей устроен так, чтобы память не упрощать, чтобы не мог молодой житель этого города Марбург думать: «Ах, звери британцы нас уничтожили!» Чтобы он призадумался, что все сложно, что мы несем большую ответственность.

Я думаю, что я слишком заговорился, и на этом закончу.

Редакция благодарит

Архангельское малое православное братство

и лично о. Иоанна ПРИВАЛОВА

за предоставленный материал

------------------------------------

Ле Руа Ладюри (род. 1929) - автор книги «Крестьяне Лангедока» (1966). Лангедок - область на юге Франции.

КИФА №20(58) декабрь 2006 года