Братский помянник

3 февраля в Токио отошёл ко Господу равноапостольный Николай Японский (1836–1912).

В возрасте 24 лет Иван Касаткин, будучи студентом Санкт-Петербургской духовной академии, во время всенощной вдруг решил принять монашество и ехать в Японию. Приглашение занять место настоятеля Воскресенской церкви при недавно открытом русском консульстве в Хакодатэ он накануне увидел среди объявлений академии. Подающего большие надежды студента не без труда отпустили на служение до окончания им полного курса обучения.

Приняв монашество и рукоположение, молодой иеромонах Николай отправился в Николаевск-на-Амуре, где встретился со святителем Иннокентием (Вениаминовым), просветителем Сибири и Аляски. Тот благословил его и посоветовал вплотную заняться изучением японского языка. Отец Николай последовал совету и изучил не только язык, но и историю, культуру и религии этой страны - буддизм, синтоизм и конфуцианство, являя через восемь лет замечательную даже по японским меркам эрудицию. В 1868 году в условиях строгого запрета на христианскую миссию в Японии в результате его проповеди были крещены первые японцы. Через 7 лет при православной миссии в Токио действовали четыре училища- катехизаторское, семинарское, женское и причётническое, а в Хакодатэ два- для мальчиков и девочек. К 1878 году в Японии насчитывалось уже 4115 христиан, существовали многочисленные христианские общины.

С первых дней своего прибытия в Японию и до самой кончины еп. Николай ставил переводческую деятельность во главу угла. Каждый день он проводил по четыре часа за работой над переводами Писания и богослужебных текстов на японский язык вместе со своим помощником Павлом Накаем.

Во время Русско-Японской войны 1904-1905гг. епископ Николай, единственный из русских подданных, остался со своей паствой в Японии и организовал заботу о русских военнопленных, чьё общее число достигало 73 тысяч. В Японии он стал известен всей стране и был почитаем многими как святой.

После кончины владыки с ним прощалось на похоронах огромное количество народа. Даже японский император прислал венок на похороны святителя; такая честь иностранному миссионеру была оказана впервые. Видимыми плодами миссии святителя стали кафедральный собор в Токио, 183 православных храма, 276 приходов. В 1912 году в Японии служили 1 епископ, 34 иерея, 8 диаконов, 115 проповедников, а всего в Японии было 34110 человек православных верующих. Так была заложена прочная основа Японской Православной Церкви.

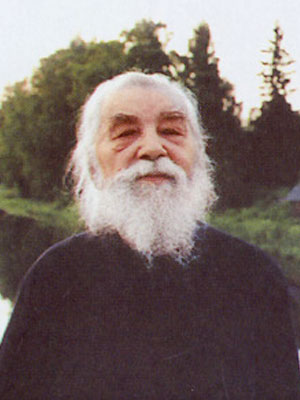

5 февраля в Псково-Печерском монастыре отошёл ко Господу архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Уже в 12 лет юный Иван, к тому времени несколько лет прислуживавший в алтаре, твёрдо решил принять монашество. Однако осуществилось это желание не сразу. Только в 1945 году Иван Крестьянкин стал священником; рукополагал его патриарх АлексийI. Отец Иоанн учился в духовной академии и при всяком возможном случае проповедовал в храме. В 1950 году за активную религиозную деятельность он был приговорен к 7 годам советского лагеря. Лишь в 1966 году, сменив не одну епархию, отец Иоанн стал монахом и почти 40 лет жил в Псково-Печерском монастыре. Вскоре к нему стали съезжаться со всей страны посетители, желавшие получить от архимандрита духовный совет. Многие почитали его за старца, однако сам отец Иоанн относился к себе более чем критично. Он внимательно относился к молодым людям, желавшим послужить Богу и церкви и стал одним из учителей духовного попечителя Преображенского братства священника Георгия Кочеткова, помогая ему в подготовке к рукоположению.

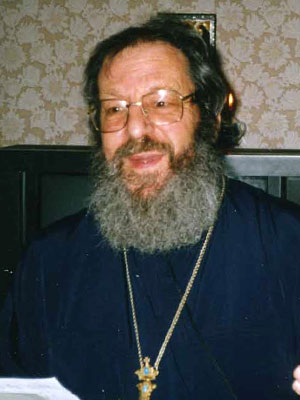

9 февраля отошёл ко Господу протоиерей Сергий Гаккель (1931–2005), биограф матери Марии (Скобцовой).

Будущий отец Сергий родился в Берлине в семье русских эмигрантов-лютеран, в православие перешёл в сознательном возрасте. После рукоположения служил в Сурожской епархии, был настоятелем прихода вг. Льюисе, долгие годы входил в епархиальный совет. Был редактором журнала «Соборность» и религиозной программы русской службы Би-Би-Си. Переводил на английский язык стихи Блока и «Реквием» Ахматовой и, конечно, произведения матери Марии (Скобцовой). Больше всего отец Сергий известен именно благодаря своей книге «Мать Мария», переведённой на несколько европейских языков.

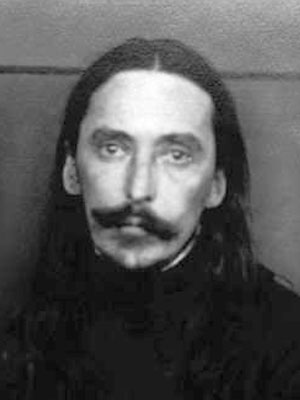

10 февраля был расстрелян иеромонах Владимир (Пищулин) (1889–1938).

Он принял священство в 1920 году, служил в церкви святых Захарии и Елисаветы в Петрограде вместе с прот. Александром Введенским, впоследствии одним из основоположников обновленчества.

Входил в братство св. Софии, основанное петроградскими профессорами Богословского института. Организовывал материальную помощь заключённым и сосланным священнослужителям.

Первый раз был арестован в 1922г. по делу митр. Вениамина (Казанского), но отпущен на свободу по просьбе Введенского. Сразу после ареста уклонился в обновленчество, был одним из его активных распространителей и апологетов. 8 сентября того же года был арестован по доносу об участии «в нелегальной группе, члены которой для разрешения вопросов антисоветского характера собираются на конспиративных квартирах». 15 сентября приговорён к трём годам ссылки в Оренбург как «крайне неблагонадёжный в политическом отношении». В ссылке продолжал обновленческую деятельность.

Воссоединился с православной церковью в 1926 году, имея обновленческий сан епископа. После покаяния в грехе раскола архиеп. Алексием (Симанским) был присоединён к Православной Церкви в сане иеромонаха. Вёл борьбу с обновленцами, полемизировал с А. Введенским. Выступал с докладами на богословские и философские темы в Доме учёных. Состоял в братстве прп. Серафима Саровского, организованном И.М. Андреевым. 7 апреля 1928г. вместе с другими членами братства был арестован, приговорён к ссылке в Казахстан на 3 года.

Затем жил в Симферополе. Годы ссылки сильно подорвали его здоровье, работать он не мог, жил на иждивении у дяди. Приёмный сын дяди впоследствии рассказывал в НКВД о своих разговорах с о. Владимиром: «Он... часто говорил, что в СССР творится антихристово дело, что рост материальной культуры, техники, образования и тому подобного идёт у нас параллельно "с оскудением человеческой личности, порабощением духа, запрещением мыслить, падением и гибелью элементарной нравственности, принижением человеческого достоинства и порабощением всех порывов и высоких стремлений к справедливости"». По этому доносу о. Владимир был арестован в 1937г. Виновным в контрреволюционной деятельности себя не признал, но в то же время на допросах говорил: «по некоторым вопросам политики советской власти я стою на резко отрицательных позициях, т. е. я являюсь противником антихристианской политики советской власти, а равно и материализма, как отрицающего идею религии... смешно и глупо говорить о демократии и свободе, когда самая основа всякой общественной и индивидуальной жизни скована цепями».

Был расстрелян 10 февраля 1938 года в Симферополе.

21 февраля отошёл ко Господу архимандрит Серафим (Суторихин) (1901–1979).

Один из руководителей Александро-Невского братства младшего поколения, рукоположенный в 1931 году, он руководил кружком молодёжи в Тихвинском храме пос. Лесное, где был настоятелем до ареста в 1932 году. Был приговорён к лагерям на 5, а затем ещё на 10 лет. В 1943 году освобождён досрочно после увечья, полученного на лесоповале. С 1946 года служил в Самарканде по приглашению архим. Гурия (Егорова). Собрал небольшую общину. (Подробнее об этом можно прочитать на сс. 10-15 этого номера.)

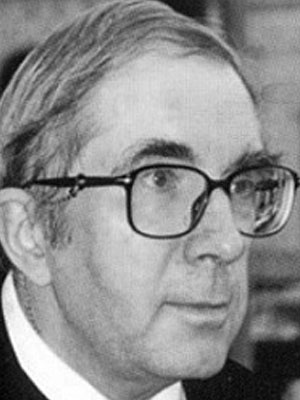

21 февраля отошёл ко Господу академик Сергей Сергеевич Аверинцев (1937-2004).Филолог, библеист, автор лучшего современного перевода Евангелия и других библейских текстов, он был свидетелем веры в академической советской среде, а в церкви- одним из главных защитников и деятельных участников служения Преображенского братства. Во вступительном слове к сборнику проповедей С.С. Аверинцева священник Георгий Кочетков говорит: «Для нас, в Свято-Филаретовском православно-христианском институте и Содружестве малых братств, и для меня лично- дело совести, памяти и жизни воздавать должное Сергею Сергеевичу и в юбилейное, и во всякое другое время. Конечно, не просто потому, что С.С. Аверинцев был верным членом и защитником нашего Содружества, то есть нашим родным братом. Не просто потому, что он был членом попечительского совета СФИ и активнейшим его сотрудником, пусть и внештатным. Не просто потому, что он был прихожанином наших храмов и даже очень живым чтецом и проповедником в них... Наконец, не просто потому, что лично меня связывала с ним особая многолетняя духовная (можно сказать, и духовническая) близость и дружба и что он незадолго до своей безвременной кончины лично просил меня что-то написать о нём к его 70-летию (чем тогда несказанно меня удивил, ведь он очень не любил каких-либо разговоров о себе). Всё это так, но главное- это чудо самой личности С.С. Аверинцева, его духа, его мысли, его живого и жизненного дела, всегда требующего продолжения».

21 февраля отошёл ко Господу академик Сергей Сергеевич Аверинцев (1937–2004).

Филолог, библеист, автор лучшего современного перевода Евангелия и других библейских текстов, он был свидетелем веры в академической советской среде, а в церкви – одним из главных защитников и деятельных участников служения Преображенского братства. Во вступительном слове к сборнику проповедей С.С. Аверинцева священник Георгий Кочетков говорит: «Для нас, в Свято-Филаретовском православно-христианском институте и Содружестве малых братств, и для меня лично- дело совести, памяти и жизни воздавать должное Сергею Сергеевичу и в юбилейное, и во всякое другое время. Конечно, не просто потому, что С.С. Аверинцев был верным членом и защитником нашего Содружества, то есть нашим родным братом. Не просто потому, что он был членом попечительского совета СФИ и активнейшим его сотрудником, пусть и внештатным. Не просто потому, что он был прихожанином наших храмов и даже очень живым чтецом и проповедником в них... Наконец, не просто потому, что лично меня связывала с ним особая многолетняя духовная (можно сказать, и духовническая) близость и дружба и что он незадолго до своей безвременной кончины лично просил меня что-то написать о нём к его 70-летию (чем тогда несказанно меня удивил, ведь он очень не любил каких-либо разговоров о себе). Всё это так, но главное – это чудо самой личности С.С. Аверинцева, его духа, его мысли, его живого и жизненного дела, всегда требующего продолжения».

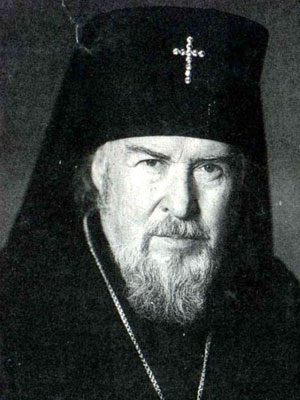

28 февраля отошёл ко Господу архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912–2000).

Его мать была активным членом Александро-Невского братства в Петрограде. Мальчиком его посвятил в чтецы будущий новомученик митрополит Вениамин (Казанский). В 1930 году будущий владыка Михаил 9 месяцев отсидел в тюрьме за ведение церковного кружка для детей и молодёжи. Он выбрал светскую карьеру, защитил кандидатскую диссертацию в Центральном котлотурбинном институте, некоторые прочили ему будущее академика.

Рукоположен он был неожиданно для многих в сорок шесть лет, а ещё через шесть лет после долгих уговоров митрополит Никодим (Ротов) убедил его принять епископский сан. Последним аргументом стали слова о том, что это нужно Духовной академии: образованный, учёный человек аристократического происхождения в сане епископа мог стать хорошим ректором. Его ректорство продлилось неполных два года. Молитвенника и яркого проповедника, учёного со знанием шести языков отправили на окраины: сначала в Астрахань, а затем – на двенадцать лет в Вологодскую епархию, где он ввёл повсеместное чтение Священного писания на русском языке в храмах на богослужении.

До самой кончины, почти ослепший, живя на покое в Петербурге, владыка вёл просветительские беседы – даже для нескольких человек, собиравшихся в школе рядом с его домом.

Кифа № 2 (246), февраль, 2019 года