Чтобы постоять за себя и не потерять связь с Родиной

Именно так в своих дневниках М.М. Пришвин объяснял свой ответ на один из пунктов переписи 1937 года: «Я – православный верующий»

«Мне кажется сейчас, что и я, и каждый человек в сущности своей зародились, запаяны, заделаны во что -то непроницаемое для органов чувств других, и вся жизненная задача у нас – это распаяться, открыться и установиться среди всех, как нечто новое и небывалое».

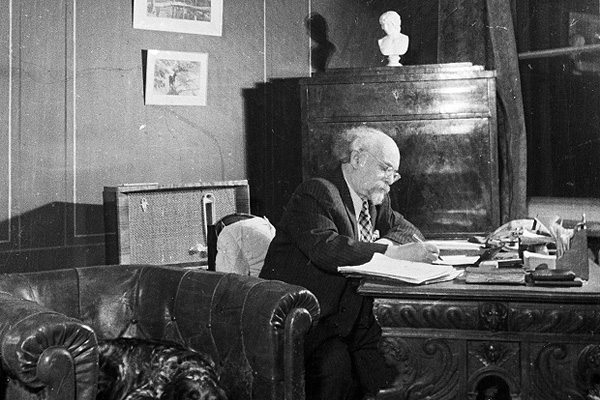

Михаил Михайлович Пришвин в прошлом казался мне писателем, тесно связанным с природой – и только... Но побывав в дунинском музее (последнем его доме), я загорелась желанием прочитать дневники свидетеля эпохи, которые он писал каждый год, начиная с 1905 и по 1954 г. Писал он их «в стол», хранил в сундуке, приспособив керогаз для взрыва на случай ареста. Писал и надеялся на публикацию в будущем. Чтение стало таким увлекательным, что не жаль потраченных месяцев. Пришвин предстал человеком мыслящим и страдающим, ещё до революции принявшим смелое решение – не пересказывать чужих мыслей, думать самому. Он опирался только на личный опыт и в своих размышлениях быстро пришёл к теме возрождения России через пути, которые вели бы человека к личностному возрастанию, поиску своего призвания, творческому отношению к жизни и собиранию на этих путях всех людей доброй совести.

Михаил Михайлович Пришвин в прошлом казался мне писателем, тесно связанным с природой – и только... Но побывав в дунинском музее (последнем его доме), я загорелась желанием прочитать дневники свидетеля эпохи, которые он писал каждый год, начиная с 1905 и по 1954 г. Писал он их «в стол», хранил в сундуке, приспособив керогаз для взрыва на случай ареста. Писал и надеялся на публикацию в будущем. Чтение стало таким увлекательным, что не жаль потраченных месяцев. Пришвин предстал человеком мыслящим и страдающим, ещё до революции принявшим смелое решение – не пересказывать чужих мыслей, думать самому. Он опирался только на личный опыт и в своих размышлениях быстро пришёл к теме возрождения России через пути, которые вели бы человека к личностному возрастанию, поиску своего призвания, творческому отношению к жизни и собиранию на этих путях всех людей доброй совести.

Его мысли дореволюционных дневников касались разницы между истинными переживаниями и выдуманными, между настоящим Богом и литературным. Они касались его увлечения социализмом, переходящим в учение о коммунизме. В реальности же он увидел трансформацию евангельской притчи о блудном сыне, в этом случае выгоняющем из дома своего отца. Блудный сын взял в свои руки бразды правления в стране, одурачил людей труда ядовитой мечтой о земле и мире, и те пошли войной брат на брата... Пришвин пытался вникнуть в смысл большевицкой силы и очень быстро понял, что в этой дурной реальности, которая разлилась по всей стране, «не евреи, мы виноваты сами, каждый из нас... виноват», в том числе и Ленин с его мыслительными «образцами логического безумия». В 35-летнем Пришвине происходит серьезная переоценка ценностей. Он называет советское государство «третьим Римом», со своей пустыней и «временем огненного крещения личности в подвиге любви, творчества человека...» В стране правят звери, похожие на обезьян и только иногда напоминающие людей. Они переиначивают смысл христианства на свой лад, якобы строя жизнь по идеалам Христа. Может быть, поэтому писатель вспомнит о романе Ф.М. Достоевского «Бесы», и в пику бесовщине, разгулявшейся в стране, назовёт себя «деятелем общения и связи».

С кем он общается все эти годы советской власти? Что он хочет «связать»?

В 1920-е годы Пришвин ещё далёк от подлинной веры в Христову Церковь. Он пренебрежительно называет священника «попом» и надеется на интеллигенцию, оставшуюся в стране и способную, как ему представляется, спасти Россию. По его мнению, интеллигенции «осталось только осознать всю глубину своего страдания и взять на себя инициативу Голгофы». Не отделяя себя от интеллигентов, он ищет точку приложения сил. Вопреки одиночеству и душевной боли, какая бывает только при ноющем зубе, он находит себя в школе («как-то нужно подойти к детской душе»), затем в краеведении, которое, как ему представляется, более всего влияет на сознание. Он быстро расстается с «измами», и о былой поре своего увлечения напишет: «Коммунизм – это названье государственного быта воров и разбойников». Но притяжение слова «коммуна» останется, он вновь и вновь будет вспоминать православное братство свящ. Николая Опоцкого, образованное им по примеру трудового братства Н.Н. Неплюева.

Тогда же наступает новый период исканий писателя. Отстранившись от интеллигентов, привыкших повторять чужие мысли, он начинает «отыскивать в народе следы возрождения», размышляя попутно о путях рождения личности. В этой связи он задумывается о молодёжи и путешествиях, родословиях и великих в них людях, о просвещении и образовании... Ему вспоминаются встречи с Н. Бердяевым, Н. Лосским, П. Струве... Одиночество нарастает. Пришвин уходит в природу и писательское творчество, чтобы не раздражаться от легкомыслия, глупости и хамства окружающих, чтобы быть самим собой, как он советует сыну. А быть собой значит для него – окунуться в развитие разума, исследование и владение простым словом – по сути, окунуться в творчество жизни. На этом пути он находит «выход из... противоречивых настроений» и запрещает себе реагировать на примитивные ситуации. Он решает вглядываться в новое поколение и видит в его представителях «корявых детей прекрасного болотного цветка», которым надо со всей силой родственного внимания помогать в вырастании в личность.

В своих исканиях он думает и о том, чтобы «собирать» народ (запись от 24 апреля 1926 года). Но как? Церкви, как он считал, не удалось достичь качественных плодов в «собирании» человека. Остается спрашивать с себя, не оправдываясь никакими обстоятельствами. И он сразу же ощущает в себе стремление молиться по-детски, своими словами, и ожидать подлинной встречи с Богом...

К этому времени относится его осознание себя летописцем. Пришвин находит меткий образ описания действительности – в настоящем из прошлого, догадываясь о будущем. В будущем этого летописца люди вернутся к религии, хотя возвращение будет нелёгким, так как под маской учения Фёдорова в церковь придёт и коммунизм, и искание «личного счастья». Он по-прежнему не доверяет церкви и надеется на творческое преображение жизни. В дневниках этой поры есть его определение этого процесса: «творчество – это воля к ритмическому преображению хаоса». А что при этом будет с недалёкими людьми? По мнению Пришвина, таковые будут подражать тем, кто творит... В собирании творящих ему важна опора на значимое слово. За сеянием слова, верит он, в сознание рабочих войдут культурные ценности прошлого.

В 1930-е годы Пришвин радуется светлым моментам жизни и одновременно задумывается о личных отношениях со Христом, о своей готовности к смерти: «В прежнее время, – пишет он, – когда все носились с богоискательством, я сказал бы "пожалуй, не верую", а теперь во время гонений отвечу: "верую, Господи, помоги моему неверию"». Да и собирать людей он предполагает теперь через Евангелие. Тогда же меняется его отношение и к священникам. И если он ещё говорит о священнике как о попике, то тут же добавляет мысль о подвижничестве того. С большим уважением, хоть и кратко, пишет, например, об отце Михаиле Шике. А самое главное – замечает, что стали появляться религиозные «люди, проповедующие новую жизнь, в которой больше храмов не нужно, и всё совершенно новое, и песнь другая». Ему видно, что старая Россия умерла. За этим общим испытанием (закрытием храмов советской властью) – толчок к надежде на иные пути возрождения России. Его надежда укрепляется после посещения нескольких лагерей особого назначения: Кемь, Соловки, Секир-гора, Пинега. Там он побывал в качестве фоторепортера, посланного от одного из печатных изданий, и, видимо, многое уяснил для себя. Но об этом в дневниках – особенно кратко...

В этот период своего первого «прорыва» в христианство, где нет идеологем и где всё живое, он выделяет ноту братских отношений между людьми. А в дневнике записывает так: «Хочу продумать своё отвращение к учительству. (Хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и догадываться.)» И это «не дело, не призвание, а миссия»... Задумывается он и об ином отношении к врагам: христиане любовью светят в их темноту, в эту историческую стихию XX века.

В Пришвине растёт видение потаённой церкви, с её подвижниками и праведниками. Во время переписи 1937 года он твёрдо говорит, что считает себя православным верующим. А в дневнике по-своему объясняет свой ответ: так ответил на перепись – чтобы постоять за себя и не потерять связь с Родиной. Немного позже он вспомнит мнение знакомого христианина о том, что мир разделяется на тех, кто со Христом и кто без Христа, и добавит, что и у коммунистов хорошие люди бессознательно идут со Христом, и в церкви кто-то может идти с антихристом. Немного позже он напишет, что слово личность означает – христианин, творческое начало в нём – только благодаря Христу.

Размышляя над тем, как помогать народу задуматься о движении к единству, писатель нашёл для себя единственно возможную форму литературы – творить детский рассказ как сказку («Кладовая памяти») и пришёл к мысли, что надо «пережить» Сталина. Остановившись на этом, Пришвин в 1937 году напишет письмо в правительство. В дневнике остался его черновик: «Глубокоуважаемый т. Молотов, решаюсь обратить Ваше внимание на одно некрасивое явление в нашей стране. Вот как только наступило летнее тепло, на шоссейной северной дороге появились люди с жёлто-зелеными лицами, идущие как черепахи. Спросите, откуда они идут, – "из Архангельска". Иногда это уже дети кулаков, а сами кулаки кончились на лесозаготовках. Идут они месяца по два. Неужели же они лет за пять работы своей на северных реках по лесосплаву не заработали себе билет на обратный проезд, хотя бы в товарном вагоне? Не говоря о человеческом <Зачеркнуто: возмущении> чувстве сострадания, которое возбуждают эти воистину несчастные тени прошлого, такое пешее хождение, ночёвка в деревнях в течение месяцев, мне думается, политически нам сейчас крайне нежелательны. Ведь даже если они научились на севере вовсе молчать, то не молчит их вид, до последней степени тягостный и никак не отвечающий той картине жизни счастливой страны, которую все мы стремимся создать».

Память о заключённых не оставляет его. Это видно из короткой записи о том, что нести в себе благородство означает нести «неоскорблённость», возникающую не только от окружающих, но и от власть имущих.

Благодаря своей второй жене Валерии Пришвин после 1940 года входит в церковь и осознанно размышляет о том, что значит жить по-христиански. Он задумывается над тем, что может стать причиной эгоизма монаха или прихожанина, думающего только о собственном спасении и забывающего о других людях.

В последние годы своей жизни он живет с выстраданной мыслью, что умирают не от старости, а от спелости. Думает о многом – сжато, афористично. Например, о том, что простой человек – это православный человек. Но (главное!) он размышляет о магистральном направлении возрождения страны – просвещении народа, которым призваны заниматься все люди доброй совести. (Пришвин называет их «добрыми людьми».)

«Мы пропадаем сейчас от невежественной среды, как будто Сталин всё пережевал и выплюнул». Но добрые люди живут надеждой, пусть даже в страну придёт Левиафан. Они «когда-нибудь выйдут на свет и всё скажут...»

Для творческого человека, приближающего возрождение, важно критично осваивать наследие русской культуры. В то же время – верно выстраивать и свой режим дня. Этот режим, по Пришвину, – «слуга жизни, а не как подмена её». По-прежнему важен для него и тон «родственного внимания» к окружающим как то, что собирает людей, вопреки духу провинциализма...

Вновь и вновь обращается он к прошлому, чтобы от имени всех русских мальчиков, рождённых в колыбели отрицания, точнее поставить оценку тому, что произошло в 1917 году и растянулось до XXI века. Не случайно он читает в эти годы книгу философа Н.А. Бердяева о богослове А.С. Хомякове. Не случайно размышляет о феномене толстовщины, замечая, что своей критикой Л.Н. Толстой, с одной стороны, спасал церковь, – с другой же стороны (главной и определяющей!) пошёл на поводу у самости. В дневнике 1952 года Пришвин напишет: «Когда Толстой содержанию опыта любви всего человечества, Евангелию, противопоставил опыт своего личного разума, в этом действии рождались дети его – Ленин и Сталин».

Последняя его запись, которая привлекает внимание с точки зрения путей возрождения страны, – от 7 декабря 1953 года: «Мне кажется сейчас, что и я, и каждый человек в сущности своей зародились, запаяны, заделаны во что-то непроницаемое для органов чувств других, и вся жизненная задача у нас – это распаяться, открыться и установиться среди всех, как нечто новое и небывалое»...

Текст: Тамара Тябут

Кифа № 5 (237), май 2018 года