Святая правда и дьявольская ложь великих утопий

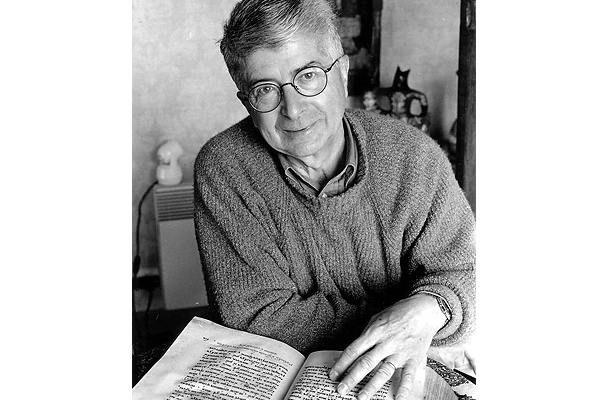

Интервью с профессором Жоржем Нива

Как в Европе относятся к Великой французской революции? Было ли когда-нибудь в истории Франции такое вдумчивое всматривание в эту революцию, как у нас в события 1917 года накануне их столетия? У нас сейчас многие об этом думают и говорят: что было бы, если бы не... и как можно было бы этого избежать...

«Что было бы... как бы...» – это совершенно напрасные мысли. Нужно знать, что было – всесторонне. Помнят ли по-настоящему в России о Первой мировой войне? Не так давно президент Путин сказал, что надо помнить и о жертвах этой войны. Но у вас я не видел того, что есть в каждой, даже самой маленькой деревне во Франции – памятников павшим во время этой войны. Когда речь идет о Первой мировой войне - у нас это очень длинный список. Там, где я живу, в деревне Эзри департамента Верхняя Савойя, он почти равен населению нашей деревни. Это приблизительно 150 имен, и среди них одни и те же фамилии повторяются несколько раз – это означает, что пали все братья, отцы и сыновья. Список павших во время Второй мировой войны гораздо короче – 9-10 имен; еще есть список тех, кто пал во время наших колониальных войн в Алжире, 2-3 имени. Конечно, для России пропорции совершенно другие, потому что Вторая мировая война для вас – это огромные потери. Но меня поражает, что я очень редко вижу здесь и их поименные списки, а ведь каждая деревня потеряла огромное количество своих мужчин. Есть символические памятники советскому солдату, но этого недостаточно. Важно всех упомянуть поименно, потому что каждый человек имел свое имя, и имя – это суть человека, как имя Божие есть суть Бога для имяславцев, и в какой-то мере они правы.

Почему я говорю об этом? Потому что, конечно, революции 1917 года не было бы без той страшной войны, которая началась в августе 1914 года. Начало этой войны описывает – по-моему, очень верно – Александр Солженицын в Первом узле своего «Красного колеса». И потом катится это колесо – огненное, кровавое, страшное – и люди не знают, куда оно катится; и этот образ у Солженицына – очень сильный.

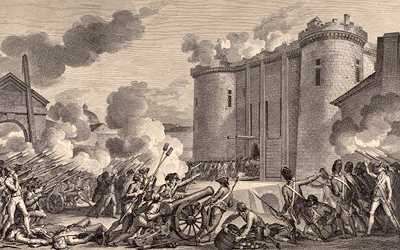

А Французская революция – она другого типа. Не война была ее причиной, и она началась очень мягко: равенство, братство, свобода. На всех наших монументах вы найдете эту магическую формулу: «Liberte – свобода, Egalite – равенство, Fraternite – братство». Но братство – играло большую роль, хотя сейчас мы часто можем подумать, что о братстве мы немного забыли. Все-таки равенство перед смертью увеличилось – в больницах и нищих, и богатых одинаково лечат: это огромное достижение, источник которого – в христианстве.

Первую больницу в Боне, в Бургундии местный епископ учредил в XII столетии. Социальная страховка, которая играет во Франции огромную роль, идет оттуда. Когда ты посещаешь в городе Бон огромный средневековый зал для всех больных, ты понимаешь, что это колыбель, в которой рождалось христианское общество.

Революция в каком-то смысле хотела завершить это христианское братство. Часть революционеров это сознавали. Они были религиозными людьми – например, аббат Грегуар, который заставил Конвент отменить рабство в антильских колониях. Часть из них, не сознавая этого, могли быть антихристианами; на мой взгляд, это не меняло суть дела – то, что они завершали этот путь. Но потом пошел ряд весьма печальных событий: бегство короля под влиянием королевы в Австрию, т. е. к врагу. Его узнал один мясник по изображению на монетах и сказал: «Это и есть король», и беглецов схватили. Если бы он не так внимательно смотрел на монеты, которыми он оперировал в своем магазине, все было бы совершенно по-другому. Тут можно было бы сказать: кабы он не узнал... Но он узнал... Короля Луи XVI и его супругу, Марию Антуанетту, обезглавили1 – и пошел террор.

Конечно, размеры этого террора – не размеры сталинские; это тысячи, а не миллионы, но это террор. Это начало нового явления: террор от имени закона, «для пользы дела республики». И мы, увы, показали пример этого страшного водоворота: сначала братство, потом бегство короля, эмиграция тысяч аристократов, террор, вспыхнувший энтузиазм за республику, объявление о правах человека – и Франция лидирует вплоть до России над умами. Князь Андрей, Пьер Безухов бредят Наполеоном Бонапартом вплоть до его вторжения в Россию. Да, со временем для них все меняется, и все-таки они не то что за революцию, но во всяком случае, за конституционный режим, каким была в то время империя французов.

А русская революция... Можно сказать, что русское общество бредило революцией весь XIX век, начиная с декабристов (хотя у декабристов были разные проекты: у Пестеля это была диктатура, железная рука – чтобы менять сверху этот народ). Потом Герцен; у него очень симпатичное лицо, потому что он прошел такую эволюцию: ненависть к деспотизму, к Николаю, потом – Европа, увлечение революцией 1848 года, потом депрессивное состояние, когда он увидел, что Европа предает собственные идеалы, прежде всего в Париже, где начинает править новый Наполеон, но и в Англии, и в германских государствах – повсюду. И после этого он выступает скорее за реформы, прежде всего за отмену крепостного права. Это человек, который видит общую трагедию Европы, а потом случается его собственная трагедия, гибель семьи, и одна трагедия накладывается на другую, и это делает очень сложной, замечательной книгу «Былое и думы». В ней главное – это «мысли» после стольких трагедий общественных и личных, частных, семейных. И это то, что нам нужно сохранить от Герцена: долг думать, обдумывать то, что случилось – в том числе и то, что случилось в 1917 году, когда раскатилось это страшное колесо от Февральской революции, которая была кровавой, хотя и в гораздо меньшей степени, и до большевистского переворота.

Я многое узнал об этих событиях от моего учителя Пьера Паскаля, который жил здесь, в России, много лет2 и участвовал в революции 1917 года. Мы делали с ним серию передач об этом: я задавал вопросы, а он отвечал. И он рассказал, как учредил московскую французскую большевистскую группу. Он был верующим католиком всю свою жизнь, и в 1919 году его позвали на товарищеский суд (насколько я помню, в этом участвовали Николай Бухарин и секретарша партии Стасова) и спросили: «Товарищ Паскаль, мы слышали, что вы бываете в церкви на литургии (он бывал на литургии в православной церкви, потому что католическую церковь уже закрыли) – и как это связать с тем, что вы большевик?» И он отвечал: «С точки зрения политики и экономики я – марксист, но марксизм – это очень нищая философия, и с философской точки зрения я – томист. Фома Аквинский дает гораздо лучшее объяснение мира, Творца, творения, чем товарищ Маркс». Они решили, что он чудак, неопасный дурак, и оставили его в покое, и он оставался в России до марта 1933 года. В 1933 году председатель Совета министров Франции исхлопотал для него возможность вернуться во Францию. (Это было сложно, потому что во Франции его приговорили заочно за дезертирство: он был военным человеком и не вернулся на родину, когда приказали.) Конечно, если бы он остался, то был бы репрессирован: ведь он был старым большевиком, увлекался в свое время анархизмом, был связан с Борисом Пильняком3, который уже был объявлен врагом народа, он ходил в церковь и т. д.

Когда Пьер Паскаль размышлял о причинах русской революции, он говорил о нескольких вещах. Он считал, что старый режим слишком долго продержался, он не умел реформироваться, а если и реформировался после революции 1905 года, то только частично. Да, конечно, появилось новое законодательство, парламентаризм, Думы, оппозиция (в 4-й Думе даже заседали большевики). Но сохранялись старые формы неравенства – даже эти обращения, например, «Ваше благородие», «Ваше превосходительство», которые были обязательны в администрации, в армии... Он считал, что и это сыграло свою роль, потому что это было унизительно.

Кроме того, благодаря народному просвещению довольно много людей, вышедших из социальных низов, получили образование в народных школах и народных университетах, таких как университет Шанявского, но потом не находили себе места. Если даешь просвещение, то человек, который вышел из своего рабочего или крестьянского состояния, должен найти новое положение. Так что в конечном счете это был, скорее, моральный бунт, плюс, конечно, бойня войны.

Взрыв патриотизма в начале войны, охвативший всех, сатирические издевательства над немцами – все это было частично искусственным и к тому же недолговечным. У нас во Франции происходило то же самое, а в Германии такая же неприязнь возникла против русских и французов. То есть все эти будто бы христианские страны вдруг были охвачены демонизмом, чувством, что выше всего – убивать штыком своего христианского соседа. По-моему, это было всеобщее умопомрачение, тем более что все это произошло после длинного периода мира – после наполеоновских войн были лишь некоторые локальные войны: Крымская, франко-прусская, русско-турецкая (освобождение Балкан) и некоторые другие. Но они заканчивались быстро. Да, они были довольно страшные, в особенности Крымская война, потому что в окопах люди погибали сотнями. А во время австро-итало-французской войны после битвы при Сольферин4 был учрежден Красный Крест, потому что женевец Дюнан увидел, как убили больше 30 тысяч людей на одном поле за один день...

Пьер Паскаль считал, что благодаря большевикам, Ленину – а он любил Ленина, он не любил Троцкого, – Россия вернулась в первоапостольские времена, про которые сказано в Деяниях апостолов: все стало общим, больше не должно быть частной собственности. Он был разочарован, когда тот же самый Ленин учредил новую экономическую политику – для него это было, конечно, началом конца: возвращается эгоизм, страсть к наживе. Когда народный комиссар и уборщица получали одну и ту же пайку – для него это было братство. Но было ли такое время по-настоящему, я сильно сомневаюсь. В данном случае он быстро увидел, что народный комиссар обедает и ужинает в одном месте, а уборщица ужинает в совершенно других условиях. И тогда он полностью потерял свою веру в революцию. Но он любил Россию за какое-то чувство братства в народе; в какой-то мере он идеализировал русский народ, но очень искренно любил его. И я его понимаю.

Я Вас слушаю и не понимаю, о каком братстве может идти речь – и в случае французской революции, и в случае русской – если это требует таких кровавых жертв? Как можно думать о христианском братстве при гибели такого количества людей и при том зверстве, которое происходило во время этой гибели? Где тут христианское братство?

Я понимаю Вашу реакцию, но, во-первых, надо встать на место этих живых людей. Когда мы говорим о прошлом, надо всегда помнить, что мы говорим о людях, которые абсолютно не знали, чем все это кончится (и надеялись, что полной свободой, полным братством, пусть и с некоторыми нарушениями). В том и другом случае были люди, которые верили в это, а то, что они знали о том мире, который рушился, описывает Горький в «Детстве» – эгоизм, насилие, стяжательство. Вспомните Островского и Салтыкова-Щедрина. Мир Кабаних или господ Головлевых – это страшный мир, и они боролись против него.

Интересно, что Пьер Паскаль в первые годы жизни в России был в одной социально-христианской общине на юге Украины, основанной Неплюевым. Он был очень доволен тем, что увидел, и считал, что да, здесь что-то делается, это и есть христианская утопия.

Французский писатель Жюль Ромэн в одном из томов своей замечательной 27-томной эпопеи, которая называется «Люди доброй воли» (теперь она забыта, но я рос на ней), описывает русскую революцию. Этот том называется «Тот великий свет на востоке». Его герои – Жалез и Жерфаньон – очень увлекаются Бодлером и увлекаются вот этим светом. Один из них становится коммунистом, а другой – нет, то есть начинается спор. Но вот этот подход – «свет на востоке» – это у многих было.

Конечно, Пьер Паскаль знал про Большой террор; погибли его бывшие друзья. Он стал антикоммунистом, но «тихим голосом». И вот я учился у такого человека, то есть я оказался недалеко от русской революции. И мне было очень интересно об этом мало-помалу узнавать. Конечно, он сознавал частично, что виноват: пусть не намеренно, но он участвовал в этом. Многие участвовали, но социализм, как сказал Пастернак, был самым великим русским романом XIX века. Когда Иван Карамазов говорит Алеше: «если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены... слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно... Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю», то это и есть идея утопизма: мучения, зло должны быть искоренены полностью. Или «Воскресение» Толстого, где князь Нехлюдов оказывается захвачен этой идеей, когда понимает, что стало с Катериной. Она жертва его эгоизма, но она и жертва общества. Блок написал по темам «Воскресения» потрясающие стихи... Русский роман и завоевал мир тем, что ставил проблему справедливости. Флобер и Золя занимались описанием мира, но не судили его. А русский роман устраивает суд. Между прочим, и в «Докторе Живаго» это чувствуется.

Мне кажется, что все революции заканчиваются тем, чего не ожидали, и все эти утопии показывают в конце концов не только свою утопичность, но и страшную сущность. Ведь все они заканчиваются неизмеримыми, страшными, безвинными страданиями (в том числе и страданиями детей, против которых так восстает Иван Карамазов). И мне хотелось бы спросить Вас: как сейчас во Франции оценивается революция – как правильная борьба за братство или как то, что приносит эти жертвы? Или люди вообще об этом не думают?

Франция вообще спокойная страна. Она легко вспыхивает, какие-то баррикады были, но это скорее жестикуляция. В 1945 году мне было 10 лет. Я помню всю войну, оккупацию, я помню семьи евреев, которые нашли убежище в нашем доме, я помню аресты – я многое помню. Но потом наступило освобождение, строилась новая Европа. Для моего поколения это самое лучшее, что было. И непонятно и душераздирающе видеть, думать, что здесь, в России, могут упомянуть Европу как врага или как нечто отрицательное, если даже не демоническое. Это великое дело – поддерживать мир. Вот вы говорите «утопия». Я думаю, что, конечно, мирными и как будто частными жестами Христос тоже устраивал революцию. Многие Его современники принимали это как несносный бунт, и Он был распят за это бунтарство.

Но Он страдал сам, Он не причинял страданий другим. Он-то принес свет настоящий.

Любые революции содержат все-таки элемент утопии...

И террора.

Да, конечно, сказать про христианство, что это утопия – это, наверное, судить извне и оперировать нерелигиозной лексикой, потому что утопия – это Томас Мор, это идея устройства какого-то счастья, а не христианство. Но тем не менее в утопии есть что-то не от мира сего. И, наверное, без личной веры утопия обречена на крах и на противоположность, то есть она становится мучителем и палачом.

Беседовала Анастасия Наконечная

----------------------

1 21 января 1793 года Людовик XVI взошел на эшафот, сооруженный на площади Революции (нынешняя площадь Согласия). Перед самой смертью он воскликнул, обращаясь к толпе: «Французы! Я умираю безвинно и молю Бога, чтобы моя кровь не пала на мой народ». 16 октября была гильотинирована королева Мария-Антуанетта. Обнаружить впоследствии их останки так и не удалось: они были свалены в какой-то ров вместе с другими жертвами революции. Их сын через два года умер в заключении в возрасте 10 лет, а дочь Мария Тереза Шарлотта была освобождена 19 декабря 1795 года в обмен на французских военнопленных при условии, что она покинет территорию Франции. – Ред.

2 С 1910-го по 1933-й.

3 Вплоть до ареста был одним из самых издаваемых писателей, хотя с середины 1920-х подвергался неоднократной критике «сверху». Арестован в 1937-м, расстрелян в 1938 году.

4 Состоялось 24 июня 1859 года.

Кифа № 13 (215), октябрь 2016 года