Друг

Через пару лет он поступил на философское отделение православного института, работая при этом, по-моему, кочегаром. Работа кочегаром была для него, я думаю, тем же, что для Диогена - бочка, и позволяла избежать любой конъюнктурности.

В моей жизни наступил период полной сумятицы, когда я не знала, как поступить, и я позвонила ему из Москвы, с телеграфа. Мы не могли говорить долго, и, выслушав краткое объяснение вариантов, Т. просто сказал - годится «любая последовательность действий». То есть - делать что-то одно и не менять решение на полдороге.

Но я не успокоилась, и сумятица продолжалась. Не буду описывать это здесь и не знаю, стоит ли описывать это вообще.

В 27 лет я почувствовала себя отвратительным, плохим человеком, который нуждается в немедленном исправлении. В это же время пришли мысли о крещении. Креститься мне было страшно, почему-то даже не умом, а сердцем, я боялась, что это может быть для меня полным отречением от мира, от близких людей, от надежды на обычное счастье, от себя самой. К этому моменту я вполне осознанно верила в Бога и чувствовала Его руку в своей судьбе. И я понимала, что Христос - самый умный и добрый Человек на земле, что Он - Сын Божий и, чтобы исправиться, нужно сделать то, что Он говорит. Я решила, что Т. и моя православная тетя могут стать моими крестными, и Т. приехал в Москву. Но креститься в тот раз я не решилась. К этому моменту Т. уже окончил институт, написал диплом, по-моему, о греческой философии, и не мог найти работу по специальности, которая хоть сколько-нибудь могла его прокормить, и я уговорила его пойти в московский заочный университет, где требовались преподаватели. Там ему дали список предметов, и спросили, какие из них он может преподавать. Я ждала за дверью, и, когда он вышел, поинтересовалась, сколько он отметил в списке. «12» - ответил он. Я знала, что это не бравада. Более того, думаю, он мог преподавать все, что учил сам, и преподавал бы это объемно и глубоко. В нем не было ничего ни от халтурщика, ни от зубрилы-отличника, ему действительно было интересно все, что он учил, и хотелось разобраться самому, и, в отличие от меня, знания не выветривались у него из головы, а укладывались в систему.

В итоге, устав от своих колебаний, я крестилась без крестных. Мне хотелось иметь родителей в новом мире, но я представляла себе это как-то по-детски, слишком плотски, и что-то меня, самостоятельного человека, уже имевшего реальную мать, смущало. Все это было странно, и, наконец, я страшно рассердилась на себя за то, что меня призывает Бог, а я запутываюсь в каких-то не самых важных вопросах и медлю. Я позвонила Т. и сказала, что завтра утром крещусь, с крестными или без. Он одолжил деньги, помчался на вокзал, но не смог взять билет. А тетя пришла на мое крещение, и молилась, просто тихо стоя в стороне.

После этого я приехала в Петербург.

Я ехала в поезде, приглядываясь к своим чувствам и мыслям. Как жить дальше, было неизвестно, и я думала, что Т. сможет что-то объяснить.

Конечно, Т. был рад. Но я почему-то не помню начало встречи, а только продолжение дневного разговора.

Тогда только начались притеснения русских в Прибалтике. Заговорив об этих притеснениях, он вдруг выпалил, что уже готов был бежать к литовскому посольству и бить любого литовца, который попадется под руку. «При чем тут «любой литовец»?» - я пожала плечами. То, что Т. от природы несколько вспыльчив, я замечала и раньше, и тем больше ценила его умение взять себя в руки. Но я никогда не слышала от него раньше подобной нелепости. Разумеется, он и сам понимал, что это глупость, и ничего подобного бы не сделал, но как-то угрюмо отмолчался. Хотя и меня возмущало подобное отношение к русским, но, наверное, принадлежность к постоянно унижаемому народу приучила меня к тому, что внешнее унижение - лишь часть обстоятельств твоей жизни, на которое не нужно тратить слишком много душевных сил. Я никогда не ожидала, что правда воцарится на земле, и меня не удивляла очередная несправедливость, хотя я и считала должным с нею бороться. Но - «любого литовца?»... Я вспомнила цветы и фотографии на одной из улиц Вильнюса, где проехали советские танки. Мне казалось, что Т., именно потому, что он христианин, не может не понимать, что есть вещи, которые нельзя даже произносить.

Вечером мы зашли в гости к его друзьям. Говорили о чем-то маловажном, как бывает, когда приводят незнакомого человека. Почему-то хозяин дома стал перечислять, какие сорта пива продаются в Петербурге. Т. подхватил, и азартно добавлял то или другое название. Конечно, частично эта азартность была тоже данью вежливости. Но, только что приняв христианство, я воспринимала все очень остро, мне хотелось какой-то особенной, глубокой беседы, которую я сама не смела начать. Мне казалось странным сидеть, смеяться над пустяками, со вкусом обсуждать мелочи, которые и до крещения меня абсолютно не интересовали. Я и раньше тяготилась пустыми разговорами и убегала с любого застолья, а теперь у меня было чувство, что я вместо монастыря попала в светскую гостиную, где просто из чувства приличия нельзя заговорить ни о чем серьезном. Конечно, я сама совершенно не готова была к монастырю, но ощущение какой-то нереальности происходящего не оставляло меня. На обратном пути Т. со свойственной ему вежливостью спросил меня, не возражаю ли я, если он купит бутылку пива, я, разумеется, ответила «нет», я не пила, но меня не смущало, когда пьют другие, попросту я считала, что это не мое дело. Дома мы сидели за столом, и Т. вдруг заговорил о том, как здорово было жить во времена, когда христиане завоевывали земли. Как славно сражаться за Христа. «Вот, например, Кортес...» «Но ведь ты знаешь, как он завоевывал?» - удивилась я. «Видишь ли», - ответил он, - «я просто внутренне как-то понял, увидел, что такое идолы и какое зло стоит за ними». «Ну, ты же помнишь, что реально делал Кортес? Пытал, грабил, убивал... При чем тут Христос?» Я говорила то, что казалось мне настолько очевидным, что даже совестно было подумать про кого-то, что он этого не понимает. Т. снова промолчал, но я видела, что какая-то стихийная сила бродит в нем, не находя выхода. И мне стало страшно, потому что раньше я никогда не видела в нем этой стихии, и я вдруг почувствовала, что между нами пропасть, и я совершенно одна. Потом Т. сказал, что с уважением смотрит на поляков, которые тоже сейчас стараются доказать... Честно говоря, не помню точно его слов, настолько внутренне мне был непонятен их смысл. Доказать, что они какие-то особенные и в чем-то выше других...

Но утром начался новый светлый день, Т. сел за рабочий стол, а я пошла в ближайшую церковь. Подавая нищим, я впервые подумала о том, что сказал мне как-то Т. - что нищим подают не только из жалости и желания им помочь, но просто ради Христа, именем которого они просят. Был день святого Дмитрия Ростовского. Когда я вернулась, Т. спросил меня, о чем была проповедь. «Ну, вот», - сказала я, - «батюшка говорил, что когда Дмитрий Ростовский писал, неизвестные святые являлись ему и сами рассказывали свои жития». «Ну...» - Т. улыбнулся мне своей доброй и немного смущенной улыбкой, а потом все-таки добавил: «Вообще-то святой Дмитрий еще много перекатал у католиков». В тот момент это не показалось мне несовместимым, представилось что-то вроде «он переписывает, а они в это время являются».

За эти дни возникли еще две, тогда совершенно посторонние для меня, темы. Т. просто рассказывал мне о других людях. От него я впервые с изумлением услышала о русских фашистах. «Как им это удается, они считают русских избранной расой?» - спросила я. «Я говорил с ними, но у них не разберешься. Во всяком случае, уважают Гитлера». Великая Отечественная была для меня одной из немногих страниц истории, в которой в самом главном не было лжи даже в советское время, и услышанное показалось совершенно нелепым. Т., который уже всякое повидал за свою жизнь, отнесся к этому, как к некоторому курьезу, этот факт пугал его меньше, чем меня, и больше забавлял своей нелогичностью. Может быть, и потому, что в нем говорила снисходительность победителя, а я, ощущая 9 мая одним из немногих родных для меня советских праздников, днем, ради которого осталась сиротой и моя маленькая мама, при этом как-то совершенно отдельно помнила о черном дыме из труб; и оставался внутренний страх перед тем, на что способен человек. Потом как-то, говоря о православии, Т. сказал, что при нем обсуждали исключительное мессианское призвание России, и что он возразил на это, что Христос не может родиться второй раз. Мне показалось, что в лице его мелькнула какая-то тень, как будто его одновременно огорчала и неумность возражавших, и немного то, что такого призвания у России нет.

Меня удивила сама тема спора - зачем это, разве в этом дело - и то, что именно внутреннее смирение заставило Т. стереть эту тень - как будто высокому человеку нужно примиряться с тем, что ему не разрешают стать на ходули - но я не стала долго задумываться над этим. Мне было как-то трудно, и я не могла объяснить, что мне трудно, я не могла быть с Т. откровенной, как раньше, как будто крещение не приблизило меня, а, наоборот, удалило, потому что я потеряла право иначе чувствовать и отстаивать то, что думаю. Вместо радости, которую, я знала, человек должен испытывать после крещения, я чувствовала себя чужой и чуждой. Причиной этому, конечно, были не только разговоры, а все как будто изменившееся вокруг пространство. Высокомерный город на костях с его холодными, выспренно украшенными дворцами, серыми обшарпанными стенами дворов-колодцев и тоскливым сырым воздухом, с измученными поэтами, которых я любила за чистоту звука, и строгую покаянную зрелость, пропуская мимо ушей их привязанность к сомнительным эффектам в юности, все, что я раньше уважала - а уважение для меня всегда было особой формой любви - как чужое, а теперь страсти Достоевского, от которых раньше я была защищена чувством обычности, самой обыденной порядочности, вдруг требовательно нахлынули на меня, как будто я обязана считать их своими. Славная история, пропахшая кровью, в которой я, как ни пыталась мысленно пристроиться, не находила себе места - ни среди философов, гулявших по Италии («быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»), ни среди милых дам, занимавшихся благотворительностью без ущерба для светской жизни. Всех их я уважала, но они не принимали меня к себе. Единственное место, которое я смутно видела для себя, чудилось мне местом спящей на земле монахини, или юродивого, о которых я тогда почти ничего не знала, как и о других русских святых. Я чувствовала родственную жалость к отталкивающим нищим на паперти, но именно этому сопротивлялась моя душа, моя надежда на обычное земное счастье, семью, детей, творчество. В Т. я хотела найти поддержку, но не могла сказать ему о своей растерянности и страхе. В глубине души я чувствовала себя виноватой за это чувство отторжения нового мира, но думала, что не смогу жить в нем так же просто, как Т. Был момент, в который в моем отношении к Т. возник оттенок даже какой-то смутной зависти - когда он с искренним раскаянием сказал мне, что до сих пор не может бросить курить, что в юности выходил после причастия и спокойно закуривал, а теперь: «Сколько можно обещать и не исполнять...» - и, морщась, потянулся за папиросой.

Странно, но задолго до крещения из всех христианских святых я почему-то больше всех полюбила Алексия, человека Божьего. Теперь меня мучило, что нужно идти каким-то подобным путем, и хотелось отгородиться.

Мы снова гуляли по Петербургу, и, когда стояли у храма Спаса на Крови, я спросила его, как он думает, будет ли в Царстве Небесном то, что сотворили художники на земле, например, вот этот храм. «Не знаю, конечно», - ответил Т. - «но ведь душа архитектора там будет, а в ней, возможно, и образ этого храма».

У меня было с собой письмо к Т. с тяготившими меня вопросами (когда я писала, я формулировала как-то точней и короче), но я никак не могла выбрать момент, мешала захлестнувшая меня робость. После ужина возникла пауза. Я потянулась к сумке с письмом. Т. сказал: «Наверное, мы с тобой сейчас подумали об одном и том же. Я хотел почитать тебе стихи, а ты наверно, хотела почитать мне свои».

«Нет», - ответила я, - «ты, конечно, читай».

И Т. начал читать, и я сразу запомнила первую звонкую, краткую и мужественную строфу:

Все, чего я хочу,

Это чтобы с утра

Увидать не врача,

А святого Петра.

А дальше было как-то ярко, жизнелюбиво и многословно, мелькали образы, и чувствовалось, что автор увлечен эллинами, их философией, и их гедонизмом, появились чуждые мне сюжеты карнавальной игры добра и зла. В тот момент мне, твердо ушедшей из всякого театра, претила сама мысль о надевании внутренних масок.

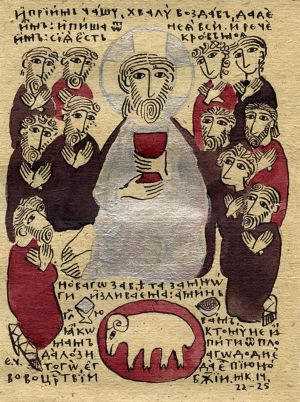

Утром в день отъезда, пока Т. сидел за работой, я вытащила у него из книжного шкафа (который тянулся до потолка в его новой, выменянной на бабушкину комнату, крохотной одиннадцатиметровой квартире с 4-х метровым потолком), обернутую в бумагу книжечку, которая называлась «Поэтика ранневизантийской литературы». В этой книжечке тогда неизвестный мне автор как-то просто рассказывал о сложных и оказавшихся необыкновенно близкими мне вещах. Он говорил о том, как на смену отлично сложенному античному герою пришел образ беспомощного и доверчивого младенца. Мне всегда было трудно в глубине души оценить внешнюю красоту античных статуй с бездонными глазами, за которыми я видела какую-то страшную пустоту. Я вообще не понимала гладкую правильность черт, и обрадовалась, что меня избавили от обязанности этим восхищаться. Звучные героические ритмы сравнивались с обычными словами о доверии и верности, и я с непривычным мне чувством победителя смотрела, как сила уступает доброте, как ржавеют в воздухе и нелепыми становятся воинственно занесенные мечи. Но главной для меня была глава о достоинстве человека. Она была страшной, и я узнала привычный мне страх, но вдруг поняла, что нет в нем никакого унижения. Убивавшие друг друга и себя мускулистые герои произносили пышные речи к окружавшим их друзьям и рабам, презирали жизнь и земные привязанности, и умирали мужественно и красиво. А в другой стороне люди умирали от пыток, при которых уже ничего нельзя было произнести, и никто на них не смотрел, не слушал, никто не придавал значения их рабской смерти, и не было никакого величия в истерзанной плоти, но это не называлось унижением, больше не вызывала презрения внешняя слабость, а важно было только, что ты любишь и веришь. Я читала о знакомых мне вещах, о великодушных рабах, и мир внешнего насилия впервые уступал миру внутренней свободы не в мечтах, а в реальности, потому, что этого хотел Бог-ребенок, три морщины на высоком лбу которого останавливали бесцеремонное движение навстречу, но как будто просили о верности и защите. Дети и старики, привычный для меня мир униженных и слабых - именно слабых, а не оскорбленных, потому что для оскорбленности нужно иметь гордость, которой у них нет, - обретал защиту, и ничего в нем не менялось, кроме выражения глаз. Не нужно было никаких внешних чудес, никто не купался в кипящем молоке, чтобы снова добрым молодцом вскочить на коня, менялся только взгляд на то, что вокруг, и от этого взгляда менялся мир. Ничто внешнее не может унизить, и только внутреннее бесценно.

- Т., - спросила я, - что это за книжка?

- Аверинцев, литературовед, христианин - ответил он. - Это его диссертация, которую он назвал так, чтобы не придирались, защищал еще в советское время.

- Слушай, - попросила я, - дай мне почитать.

- Знаешь, Олюшка, ты прости, но я эту книжку никому не даю. Я ее из запасника библиотеки в Казанском вытащил, ее сейчас нигде не достанешь.

Я поняла, что Т. пришлось выработать некоторую защиту от добродушных прежних друзей, которые, легко делясь своим, так же легко забывали отдать чужое.

Сказано было четко и возражать неудобно, ведь эта четкость и прозвучала для того, чтобы прекратить неловкий для обоих разговор. Доказывать, что верну - глупо, Т. знал меня достаточно и мог решать сам.

Как-то так я с тех пор изменилась, что мне даже трудно теперь понять, почему мне стало тогда так обидно и больно, как будто мне не дали что-то мне точно положенное и обещанное. Я так искренне хотела найти что-то близкое лично мне в этом новом мире, и вцепилась в эту книжку, как будто из нее звучал для меня голос друга. Голос прежнего Друга, который как будто был со мной в старом мире, а потом спокойно перешел в новый, не изменившись, а просто стал могущественным, обрел реальную силу и теперь мог меня защитить, воплотился в этих спокойных и логичных оборотах мысли, которые от того, что, наконец, сформулированы, обрели силу. Я села читать, ведь Т. сказал, что ее больше нигде не найти. Это было первое, что я могла принять в новом мире для себя. Т. позвал меня обедать, мы поговорили, потом нужно было идти на вокзал, вышли немного раньше, решив пройтись. Как-то не клеились у нас в этот раз разговоры, когда-то радовавшие, как мне казалось, обоих, а ведь раньше было столько вещей, которые только с Т. можно было обсудить. «Олюшка». - сказал вдруг Т., - «время еще есть, давай зайдем». Мы зашли в какой-то странный книжный магазинчик, воздух которого был пропитан пряным восточным ароматом. «Ты посмотри тут», - сказал Т., - «а я кое-что забыл, сейчас быстро сбегаю и вернусь». Я осталась, подошла к книжным полкам, с некоторым недоумением огляделась. Это был магазин так называемой «духовной литературы», где продавалось все без разбора - на стене висела икона, с обложек некоторых книг смотрели сидящие в неудобных позах йоги, от названий пахнуло безвкусно-возвышенной бессмыслицей, и я удивилась, что Т., так легко всегда отличавший подделку от подлинного, завел меня сюда. Кроме того, ждать пришлось дольше, чем я думала. Наконец, Т. просунул лохматую голову в дверь, и я вышла. «Олюшка», - сказал он, горячо и от этого неловко тыча мне книжку в бумажной обложке, - «возьми насовсем, я тебе дарю». И добавил, все еще отходя от рассерженности на себя, что-то вроде: «Если я еще буду привязываться к книгам...» Что-то оттаяло в животе, как будто рассосался холодный ком, и стало тепло. На глазах выступили слезы, которые я постаралась удержать и скрыть. Странно, но то, что Т. сделал это ради невидимой тогда, но ощущаемой мною руководящей им высшей силы, именно той, которая подвигла меня к крещению, не меньше, если не больше, чем от желания обрадовать меня, тронуло меня гораздо сильнее, чем если бы он просто подарил мне книгу по старой дружбе. Я поняла, как мне все это время хотелось увидеть христианина. Чтобы не слукавить, напишу, что, может быть, мне хотелось, чтобы кто-то поступил по-христиански по отношению ко мне. Я пробормотала, что, конечно, прочитаю и верну. Но по степени его внутренней рассерженности я увидела силу бывшей привязанности, и подумала, что, наверное, этот поступок для него действительно драгоценней, чем книга. У меня снова был старший друг, более мудрый, сильный, и в то же время какой-то обезоруженный своей верой, и от этого более беззащитный, чем я.

Ольга Серейская

КИФА №2(92) февраль 2009 года