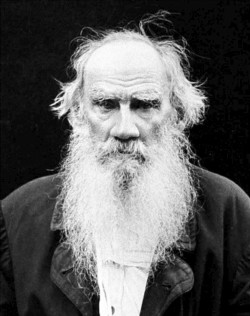

«Сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью» Исполнилось сто лет со дня кончины Льва Николаевича Толстого  - Мы понимаем, что очень неверно подходить к литературе с позиций «этот писатель не христианин, да и тот не христианин. А этот плохо веровал, не так верно и качественно, как я». А как верно подходить к наследию таких сложных личностей, да ещё и изменившихся в течение жизни, влиявших в своё время на общество, как Толстой, причём влиявших как позитивно, так и негативно? - Мы понимаем, что очень неверно подходить к литературе с позиций «этот писатель не христианин, да и тот не христианин. А этот плохо веровал, не так верно и качественно, как я». А как верно подходить к наследию таких сложных личностей, да ещё и изменившихся в течение жизни, влиявших в своё время на общество, как Толстой, причём влиявших как позитивно, так и негативно?

Свящ. Георгий Кочетков: Любая человеческая личность сложна и противоречива, не абсолютна и несовершенна в рамках исторического существования. Только в метаистории открывается подлинный лик человека, только Суд Божий может выносить последние оценки и являть полноту правды о каждом человеке. Так что наше дело смиренно смотреть на плоды и радоваться всему хорошему, что есть у того или иного человека, находить это хорошее, акцентировать внимание именно на нём, а не на недостатках. Конечно, мы должны учитывать те или иные грехи, пороки или отклонения от веры, когда мы читаем произведения, как-то особенно связанные с этой тематикой. Но это бывает редко. Несомненно, мы по-разному относимся к религиозным сочинениям и художественным произведениям Толстого, особенно после его уклонения в некую моралистическо-теософскую сторону, т.е. собственно в «толстовство». Даже роман «Воскресение» - с художественной точки зрения произведение выдающееся, хотя именно он дал повод для вынесения суждений о нехристианском умонастроении Льва Николаевича. Как бы то ни было, Толстой - гениальный писатель, а гениальность - дар Божий. Это не просто человеческая талантливость, это то, что вскрывает такие стороны жизни, даёт такие оценки, которые прежде людям не удавалось открыть. Это всегда поворотный пункт в истории. Гениев немного - слишком немного, - и мы не можем бросаться ими, не можем забывать о том, что если Господь дал человеку такой дар, значит, и призвал к чему-то большему по сравнению с большинством других людей. Толстой не злой гений. Да, он не во всём христианин. Да, он не во всём прав в своих религиозных воззрениях. Многое оценено историей как ошибка или как уклонение. Но он же и не объявляется учителем церкви, учителем всего мира. Никто так на него и не смотрит. Он много сказал важного и ценного, особенно когда касался вопросов милосердия, доброты, открытости к разным течениям духовного наследия человечества, и нужно это для себя открыть и усвоить. А то, чего не принимает наша христианская совесть, мы можем так или иначе поставить в скобки. - А что с его отлучением от церкви? Было оно или все-таки не было? Свящ. Георгий Кочетков: Толстой не был анафематствован. Он сам об этом писал в своем ответе Синоду. Со стороны церкви все было сделано достаточно компромиссно, чтобы, скорее, как бы предупредить народ об опасности заблуждений Толстого, который имел тогда большое влияние на умы людей. Но церковная процедура отлучения и анафематствования не была проведена. В то время важно было предупредить об опасности, в первую очередь, интеллигенцию, которая вступила в резкий конфликт с церковью. А Лев Толстой был как бы знаменем этого конфликта. Многие люди (он сам об этом писал) высказывались гораздо резче, чем он. Да, он воспринимал христианство неверно, но при этом говорил: я хочу оставаться христианином и всей жизнью служить Богу, и я им остаюсь так, как я это понимаю, как я могу это по сердцу и по совести воспринять. Важно помнить, куда он поехал перед смертью. Он же поехал не к своим товарищам, ученикам, последователям, а в Оптину пустынь, да еще через Шамординский монастырь, где была его сестра. Он покинул Ясную Поляну, читая «Братьев Карамазовых». Он позвал оптинского старца и ждал его, и только ближайшее окружение не допустило этой встречи. Эти подробности, действительно важные для духовной судьбы человека, часто забываются людьми. Нужно сказать, что и сегодня многие характеры в церкви опознаются по отношению к таким людям, как Толстой. Одни готовы лишь анафематствовать и жечь еретиков, а другие начинают разбираться. И приходят к выводу, что мы не должны ни в коем случае вмешиваться в Суд Божий. Господь - последний Судия! Мы должны дать свободу Богу действовать, а Толстой дал для этого повод: к 1910 году он действительно сильно изменился. Он не то, что совсем готов был принять всю церковную жизнь - он знал недостатки церкви, а она знала недостатки его, - но он не настаивал на тех позициях, которые проявил в 1901 г. Важно и то, что проект, подготовленный Победоносцевым для Синода, был смягчен самим Синодом уже тогда, в 1901 году. - Для всего мира Лев Толстой олицетворяет славу русской литературы и культуры в целом. Благодаря ему русская культура воспринимается как культура, по преимуществу, словесная. Сейчас, когда многие политические и общественные споры, связанные с его именем, ушли в прошлое и контекст жизни церкви и общества стал совсем другим, что мы, как верующие люди, как члены церкви можем сказать о его значении для России? Свящ. Георгий Кочетков: Я не совсем согласился бы с Вами в том, что только благодаря Толстому русская культура воспринимается в мире как великая и, в первую очередь, словесная культура. Она, конечно, создала «святую русскую литературу» (Т. Манн), но она же дала и Андрея Рублёва, и многих других великих живописцев, как и великих композиторов - Рахманинова, Стравинского, Чайковского, Римского-Корсакова, вплоть до Шнитке - и великих, мирового значения, деятелей русского религиозно-философского возрождения - Бердяева, Булгакова... Это культура, способная на великий подвиг, который стал примером. Я имею в виду подвиг новомучеников и исповедников российских. Русские святые, русские философы и мыслители, русские писатели, композиторы, художники - это слава русского народа, того народа, который жил на нашей земле вплоть до коммунистического лихолетья. Другое дело, что сейчас будет с нами и с нашей землёй, после преодоления этой коммунистической горячки, этой болезни. Это проблема. Но мы сейчас с Вами говорим не об этом. Нам как верующим людям нужно прежде всего признать большое значение Толстого, увидеть положительную сторону его творчества, его таланта, и даже его религиозной деятельности, которая является наиболее спорной и по сути дела занимает весьма маргинальное положение в его жизни. Даже в ней надо искать определённый смысл, потому что это была реакция на пороки церковной и общественной жизни того времени. Духовное влияние Толстого, не столько религиозное, сколько нравственное - и положительное, и отрицательное - было огромным. Я очень согласен с Бердяевым, который считал, что в революции, которая стала духовным самоубийством русского народа, в большой степени осуществились чаяния, высказанные и проведенные в жизнь Львом Толстым. Понятно, что его именем воспользовались. Правильно говорят, что он был бы в ужасе, если бы увидел, как осуществляются его идеи, и никогда бы этого не поддержал, ведь он был против насилия в принципе, а революция строилась на насилии и стала квинтэссенцией этого насилия. Но мы-то должны думать о другом - о том, какие вопросы поставил Толстой перед нами. Ведь на эти вопросы, связанные с местом труда в жизни, с простотой во Христе, с универсальными этическими началами, которые могут являться в разных формах, так и не дано ответа. Мы до сих пор часто слишком узки в своих взглядах и на наше собственное, и на общечеловеческое наследие. Мы часто плохо разрешаем для себя те вопросы, которые поставил Толстой. Так что надо читать Толстого, надо размышлять над ним, так же, как и над Достоевским, Гоголем и многими другими. К нашему времени хорошо известна вся критика, связанная с творчеством Толстого, и это нас обогащает. Много сказано глубоких, серьёзных вещей. И очень важно, читая его произведения и прилагая своё сердце к тому смыслу и духу, который в них содержится, сочувствовать тому, о чём пишет Толстой. Важно при этом и идти вперёд. И у нас для этого есть все возможности, если только мы будем относиться к этому достаточно глубоко и здраво. * * * Нам кажется, что вспоминая о Льве Толстом, важно дать слово и ему самому. Мы печатаем небольшой отрывок одного из романов, чтобы вспомнить, как великий писатель в какие-то из моментов своей жизни относился к вере и Церкви. - Однако послушай, - сказал раз Степан Аркадьич Левину, возвратившись из деревни, где он все устроил для приезда молодых, - есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу? - Нет. А что? - Без этого нельзя венчать. - Ай, ай, ай! - вскрикнул Левин. - Я ведь, кажется, уже лет девять не говел. Я и не подумал. - Хорош!- смеясь, сказал Степан Аркадьич, - а меня же называешь нигилистом! Однако ведь это нельзя. Тебе надо говеть. - Когда же? Четыре дня осталось. Степан Аркадьич устроил и это. И Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верования других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему, размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможна. Теперь, в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет или лгать, или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии делать ни того, ни другого. Но сколько он ни допрашивал Степана Аркадьича, нельзя ли получить свидетельство не говея, Степан Аркадьич объявил, что это невозможно. - Да и что тебе стоит - два дня? И он премилый, умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь. Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от шестнадцати до семнадцати лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. Он попытался смотреть на все это, как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов; но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, ни смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говенья он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее. Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайною живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове. Он отстоял обедню, всенощную и вечерние правила и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в восемь часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, кроме нищего солдата, двух старушек и церковнослужителей. Молодой дьякон, с двумя резко обозначавшимися половинками длинной спины под тонким подрясником, встретил его и тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов: «Господи помилуй», которые звучали как «помилос, помилос», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади дьякона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно много выражения в ее руке», - думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем было, как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. «Опять помилос», подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося дьякона. «Она взяла потом мою руку и рассматривала линии: - У тебя славная рука, - сказала она». И он посмотрел на свою руку и на короткую руку дьякона. «Да, теперь скоро кончится, - думал он. - Нет, кажется, опять сначала, - подумал он, прислушиваясь к молитвам. - Нет, кончается; вот уже он кланяется в землю. Это всегда пред концом». Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге трехрублевую бумажку, дьякон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее. «Как-нибудь устроится», - подумал он и пошел к амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидал священника. Старичок священник, с редкою полуседою бородой, с усталыми добрыми глазами, стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину. - Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь, - сказал он, указывая на распятие. - Веруете ли вы во все то, чему учит нас святая апостольская церковь? - продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль. - Я сомневался, я сомневаюсь во всем, - проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал. Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза, быстрым владимирским на «о» говором сказал: - Сомнения свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердый Господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете? прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени. - Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большею частью нахожусь в сомнении. - Сомнение свойственно слабости человеческой, - повторил те же слова священник. - В чем же преимущественно вы сомневаетесь? - Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога, - невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил. Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления. - Какие же могут быть сомнения в существовании Бога? - с чуть заметною улыбкой поспешно сказал он. Левин молчал. - Какое же вы можете иметь сомнение о Творце, когда вы воззрите на творения его? - продолжал священник быстрым, привычным говором. - Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облек землю в красоту ее? Как же без Творца? - сказал он, вопросительно взглянув на Левина. Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу. - Я не знаю, - сказал он. - Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что Бог сотворил все? - с веселым недоумением сказал священник. - Я не понимаю ничего, - сказал Левин, краснея и чувствуя, что слова его глупы и что они не могут не быть глупы в таком положении. - Молитесь Богу и просите его. Даже святые отцы имели сомнения и просили Бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь Богу, просите его. Молитесь Богу, - повторил он поспешно. Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись. - Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербацкого? - прибавил он с улыбкой. Прекрасная девица. - Да, - краснея за священника, отвечал Левин. «К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди?» - подумал он. И, как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему: - Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание можете дать вы вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию? - сказал он с кроткою укоризной. - Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, не одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу; вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины. Не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: «Папаша! кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире, - землю, воды, солнце, цветы, травы?» Неужели вы скажете ему: «Я не знаю»? Вы не можете не знать, когда Господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: «Что ждет меня в загробной жизни?» Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо! - сказал он и остановился, склонив голову набок и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами. Левин ничего не отвечал теперь - не потому, что он не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов; а когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать. - Вы вступаете в пору жизни, - продолжал священник, - когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтоб Он по своей благости помог вам и помиловал, - заключил он. - «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти чадо...» - И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить. «Разумеется, не теперь, - думал Левин, - но когда-нибудь после». Левин, больше чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясно и нечисто и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил в других и за которое он упрекал приятеля своего Свияжского. «Анна Каренина», т.5, глава 1 КИФА №14(120) ноябрь 2010 года |

Встреча с Богом и человеком

Встреча с Богом и человеком  Вера придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Исполнилось сто лет со дня кончины Льва Николаевича Толстого

Вера придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Исполнилось сто лет со дня кончины Льва Николаевича Толстого